Iglesia y política, el largo camino de la libertad

La fisonomía que la presencia de los cristianos debe asumir en el escenario actual suscita mucha polémica. El debate está poniendo en evidencia como eje central la reconquista de la dimensión de la libertad religiosa. Solo un tradicionalismo aferrado a las formas históricas de un pasado lejano se niega a reconocer que ya se ha disuelto el cemento unificador de una cristiandad compartida. La comunidad de fe de los creyentes en Cristo ya no se identifica con la totalidad de la comunidad social.

La pertenencia a la Iglesia se ha separado de los contenidos de la ciudadanía civil y en el espacio de una misma comunidad profana conviven credos, ideologías e identidades que entran en conflicto entre sí, que se enfrentan y polemizan incluso con dureza. La ruptura de la unidad cultural, impuesto por la implacable evolución de la historia, impide seguir haciendo de la profesión de un único credo el pilar de la solidaridad de vínculos en la que se funda el orden político desde hace siglos.

Estamos ante una situación inédita, muy distinta de la que nos habíamos acostumbrado en los siglos pasados. Su radical modernidad deriva fácilmente de los procesos de metamorfosis que solo triunfaron al final del siglo XX. Entonces se hizo definitivo el fin de un largo ciclo histórico: el desencanto de la secularización llevaba a marginar a la religión y debilitaba su capacidad para plasmar la ética colectiva, fundada sobre una plataforma jurídica vinculante, sobre el conformismo de una disciplina donde la religión se hacía también política, presentándose bajo la forma de una “religión civil”.

La toma de conciencia de la necesidad de adaptarse a un modo distinto de poner en relación la libre adhesión del individuo al anuncio de la fe con los desafíos de la moderna sociedad laica y “plural” es uno de los beneficios que ha hecho posible el replanteamiento lanzado a todo el mundo católico por el Vaticano II. En su formidable producción de pronunciamientos autorizados, destaca en relación a los problemas de los que estamos hablando la “Dignitatis humanae”: la declaración conciliar dedicada precisamente al tema de la libertad religiosa.

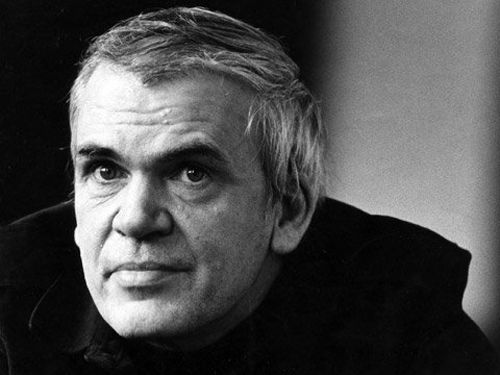

Sobre su significado más profundo ha intervenido en varias ocasiones el filósofo Massimo Borghesi, entre otras cosas con su libro “Crítica de la teología política. De Agustín a Peterson: el fin de la era constantiniana”, donde la lectura de la historia del siglo XX se une a una reinterpretación de conjunto del sentido que se puede identificar en todo el perfil histórico de la encarnación del cristianismo en el corazón de Occidente: la ruptura de la unidad entre política y religión, el retorno al dualismo que pone en tensión el orden de la fe y el gobierno del cosmos social, no como una pérdida que solo ha deformado negativamente la sólida integridad del mundo cristiano, sino como un paso purificador, que ha devuelto la conciencia cristiana al espíritu agustiniano más originario en la distinción entre las dos Ciudades, ayudando a barrer los errores y caídas que la mezcla de la fe con la tradición primero romana, luego bárbara, medieval y protomoderna provocó ya desde fechas muy precoces.

Como historiador, solo quisiera tratar de introducir en el discurso algunos elementos de reflexión. La primera observación es que en los procesos de evolución de las civilizaciones siempre hay que mantenerse muy prudentes al señalar las rupturas. Los traumas revolucionarios son la excepción, mientras la regla es que el avance de lo nuevo madure dentro de una estrecha unión con los restos de lo viejo, que se prolonga y que sigue ejerciendo su fuerza condicional. Lo que cambia, y suele ser el fruto de una larga maduración, es lo que hace crecer y extiende capilarmente las decisiones acertadas proyectándolas hacia el futuro.

El giro religioso del último siglo, con el fin del modelo de una cristiandad politizada y la recuperación del sentido de la “alteridad” del hecho cristiano, no solo hay que señalarlo como un punto de no retorno sino también como una reconstrucción en su génesis, en sus vínculos con las tendencias y desarrollos que habían empezado a delinearse en las etapas históricas anteriores, reconduciéndola por tanto a un fondo denso de hechos, pasos dados, ideas y valores puestos en juego por muchos actores distintos, que no se pueden comprender en la economía de una elaboración teológico-político-filosófica circunscrita a los confines limitados por los vértices jerárquicos de la Iglesia de Roma.

La fresca voluntad de actualización de los padres conciliares del Vaticano II tenía las mismas raíces. No fue la irrupción de una energía totalmente contracorriente lo que agredió a un mundo religioso estático, bloqueado en todos los niveles por posiciones anticuadas. La recuperación del dualismo Iglesia-orden mundano, con el retorno a los cauces esenciales de la libertad religiosa, también puede leerse, más que en términos de una crisis de ruptura en un estilo ratzingeriano, como la emersión última, es decir, como el salir plenamente a flote y como la sistematización lúcida de una exigencia que empezó a albergarse bajo el tapiz de la sacralidad edificada en el modelo “constantiniano”, que sin embargo tampoco tiene un nexo decisivo con el edicto de Constantino.

En el seno de la cristianización tardo-antigua y medieval, poder mundano y principio religioso, norma cristiana y leyes humanas, Iglesia y sociedad secular han sido animadas a caminar los unos hacia los otros, encontrándose en una historia común que ha tenido sus costes y sus implicaciones ciertamente problemáticas. Pero justamente el empuje hacia la simbiosis, en el momento en que la sociedad religiosa y la secular empezaban a consolidarse en sus estructuras y en sus fuentes de autoridad, hizo notar el límite de todo abrazo sofocante entre las dos esferas, desencadenando –ya en el seno de la cristiandad tradicional– fricciones y deslices hacia la restauración de barreras defensivas de separación. Estas fricciones son la prehistoria remota de cualquier actitud crítica respecto a la (discutible) utopía de un paraíso demasiado pegado a la tierra: ya fuera cuando soñaba con una Iglesia dilatada hasta fagocitar a la sociedad mundana, ya fuera allí donde vencían las pretensiones de una jerarquía terrena despóticamente autoproclamada como árbitro absoluto del bien religioso de sus súbditos.

Un pasaje fundamental que ayudó a clarificar fue la llamada lucha por las investiduras de los siglos XI-XII, con el trasfondo de la competición entre el Papado y el Imperio que querían expandir el área de sus jurisdicciones de poder y empezaron a presionar para ganar unos márgenes cada vez más notables a favor de su subsistencia autónoma. El debate sobre la relación entre los dos órdenes de autoridad, no en vano, es un fenómeno interno de la fusión de la “Respublica christiana”, dentro de la inestable tendencia al monismo hierocrático medieval. Después de las nuevas fracturas provocadas por el avance de la Reforma protestante y con la aparición, como alternativa, de la Renovación católica, las exigencias de unidad compacta de las diversas sociedades europeas, enmarcadas en las redes de los estados modernos, se vieron sin duda relanzadas.

Pero precisamente en el hecho de dar el mayor énfasis posible a la alianza entre trono y altar vemos estallar conflictos jurisdiccionales como los que enfrentaron a san Carlos Borromeo con las autoridades españolas en el estado de Milán, disputas de alcance internacional ligadas a la legitimación de la monarquía inglesa tras el Acta de supremacía, la subida del ex calvinista Enrique IV al trono francés, el interdicto de Venecia, la persecución de la ortodoxia en los tribunales de la Inquisición en concurrencia con los poderes laicos. Se empieza a teorizar la “razón de Estado” y se exalta el poder del Príncipe cristiano. Al mismo tiempo, los teóricos jesuitas ponen las armas de su ingeniosa retórica al servicio de la teoría moderna de la potestad solo indirecta de la Iglesia sobre la realidad temporal, a cambio de su irrenunciable libertad en el espacio reivindicado como territorio exclusivo.

La perfecta superposición de los dos ordenamientos, distintos y cooperantes, estrechamente relacionados como estaban, ni siquiera entonces existió. Las fases sucesivas incrementaron los conflictos dialécticos, constitutivos de un ethos preparado para “dar al César” sin confundirlo con el primado ontológico de Dios. Llegaron los duros enfrentamientos dieciochescos, la secularización de las elites políticas, el regalismo absolutista de los estados en el XIX, la fractura de la ideologización camuflada en el eslogan de “Iglesia libre en Estado libre”. Se reforzaron así las líneas de separación y el desacuerdo de fondo entre sociedad religiosa y sociedad mundana.

La Iglesia volvía a ponerse decididamente en movimiento para retomar una iniciativa vigorosamente misionera y hacer notar el peso de su contribución en el progreso de la última modernización. Estaba claro que la Iglesia y el mundo cristiano no eran lo mismo. Estaban la una frente al otro, la una dentro del abrazo del otro: dos realidades o dos principios distintos, que debían interactuar, dialogar y modelarse mutuamente, a veces incluso combatir para establecer límites y buscar objetivos que se mostraban cada vez menos coincidentes.

Sin estas premisas, habría sido mucho más arduo abandonar el mito histórico de la cristiandad monocéntrica y llegar a reafirmar el valor de la libertad religiosa como cauce para la salvaguarda de lo específicamente cristiano, antes y más allá de la búsqueda de la hegemonía para controlar desde lo alto el destino colectivo de los hombres. Pero la trayectoria llevaba tiempo bosquejada. Sus gérmenes estaban inscritos en un código genético del que el realismo de Occidente nunca pudo divorciarse totalmente.

123

123