Tomó de su fruto y comió

Querido Pascual,

Hace unos días leía en un conocido periódico español la siguiente afirmación: “Es urgente una educación que transmita no solamente el funcionamiento biológico de estos mamíferos llamados humanos sino una ética del comportamiento sexual basada en nuestra condición de personas”. El contexto del artículo eran las discusiones en torno a las leyes sobre violencia sexual y en concreto la cuestión del consentimiento explícito para mantener relaciones íntimas. Es difícil no estar de acuerdo con la autora del artículo acerca de la necesidad de una educación en este campo. Lo que me llama la atención y me hace sonreír es la ingenuidad que reflejan sus palabras: pensar que el problema de la violencia de género se resuelve con una buena formación durante la época escolar, con unas clases sobre “ética del comportamiento sexual” que se base en nuestra “condición de personas” (se sobrentiende mamíferos avanzados).

Uno echa de menos la pregunta sobre nuestra real condición humana: esa fragilidad, esa herida que todos arrastramos que hace que nos sorprendamos haciendo el mal cuando queremos hacer el bien (en el mejor de los casos). “¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?”, es decir, de esta condición herida, se preguntaba san Pablo (cf. Romanos 7,24). ¿De dónde viene esta herida? ¿De dónde procede el mal? Como te decía en mi última carta, Israel se ha negado a acudir a la explicación obvia: hay dos principios en lucha, el bien y el mal. El pueblo elegido ha afirmado, a través de su primer relato de la creación, que hay un único principio, Dios, y que toda la realidad es buena. ¿Entonces?

Entonces tenemos que entrar en el capítulo tercero del Génesis, que es parte inseparable del segundo relato de la creación, el de Adán y Eva. Con la plasmación de la mujer se había completado la obra de la creación del ser humano tal y como lo conocemos: hombre-mujer. La sorpresa por la presencia del otro preside esa relación. Pero Israel no era ingenuo. Conocía bien la violencia que destruye la belleza de esa relación, se daba cuenta de la capacidad de mal que cada uno lleva dentro, ¡hasta el gran rey David cedió a este mal y llegó a provocar la muerte de Urías para quedarse con su mujer! “Algo ha sucedido en los orígenes de la historia del ser humano”, dice Israel, “que ha introducido esta misteriosa tendencia al mal, esta herida extraña al todo es bueno con el que hemos sido creados”.

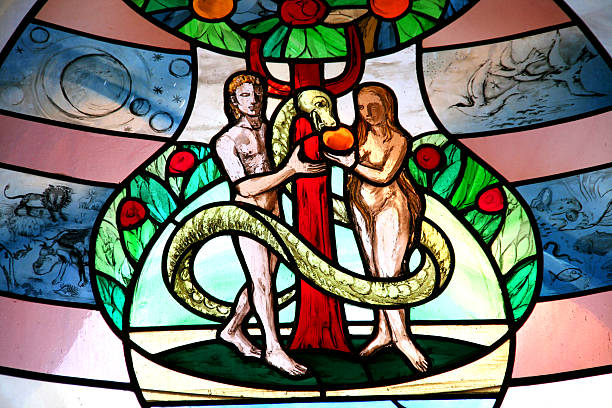

Y el capítulo tercero del Génesis nos habla de ese suceso histórico a través de un relato literario que obviamente no pretende describir cómo paso sino qué pasó, aportando las categorías fundamentales de ese pecado original, reveladas a Israel: el papel de la libertad del hombre y la mujer, la afirmación de una autonomía, la presencia de la tentación externa, el desorden en las relaciones con Dios y entre los sexos que la transgresión introduce. Desgranemos el relato.

“La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho” (Gén 3,1). En el origen del gesto de transgresión hay una tentación, un tentador. Se trata de una criatura sometida a Dios, no es un poder a su altura. Se describe como una serpiente, el animal más “astuto”. De la serpiente al “diablo” o “Satanás”, tal y como lo conocemos por el Nuevo Testamento, hay un largo trecho que el Antiguo Testamento y la literatura judía intertestamentaria recorren y del que ahora no podemos ocuparnos. El calificativo de “astuto” ya dice del “listillo” que todos conocemos que quiere hacer las veces de sabelotodo. Y entra en acción: “Y dijo a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?»” (Gén 3,2). ¡Pero será mentiroso! ¿Cuándo ha dicho Dios eso? La serpiente tienta con medias verdades: Dios ha puesto a disposición del hombre y la mujer todo el jardín del Edén. Y como signo de la condición de criatura y no de creador del ser humano ha prohibido comer de un único árbol.

Empieza la tragedia: “Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió” (Gén 3,6). La mujer cae en la cuenta de algo obvio: el árbol y su fruto eran atractivos. ¡Pues claro! ¡Todo lo que ha hecho Dios es bueno! Por vez primera se insinúa en el ser humano la posibilidad de separar la bondad y su belleza del Creador que las ha generado. Y eso no puede acabar bien. Hombre y mujer comieron. Cayeron en la tentación, decimos en castellano. Y llegan las consecuencias.

“Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín” (Gén 3,7-8). La primera consecuencia es un extraño rechazo a nuestra condición dependiente, bien representada por nuestra desnudez. Y la segunda es una flexión de la primera: una extrañeza en la relación con Dios, cuya presencia ya no se percibe como la de un padre sino como la de un gendarme.

“El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: «¿Dónde estás?». Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí»” (Gén 3,9-10). “¿Dónde estás?” es la pregunta que Dios dirige a Adán y que dirige a cada uno de nosotros desde entonces. Porque desde aquel momento tenemos la tendencia a escondernos de Dios, a firmar nuestra autonomía rechazando nuestro vínculo natural, original, con el que nos ha creado y nos sostiene en el ser. Y como confirmación de que en el origen de esa transgresión había un acto voluntario, comienza la cascada de justificaciones para quitarse de encima la propia responsabilidad. Adán echa la culpa a su mujer y esta a la serpiente.

La justificación de Adán tendría algo de cómico si no fuera porque es triste: “La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí” (Gén 3,12). ¡Después de expresar su conmoción por el don de una compañera que es hueso de sus huesos, ahora la despacha con un “esa que tú me has puesto ahí al lado…”! La mujer por lo menos es más sincera: “La serpiente me sedujo y comí” (Gén 3,13). Al fin y al cabo, se reconoce un mínimo ejercicio de libertad al sufrir la seducción.

A continuación llega una especie de sentencia de Dios que dice de nuestra condición histórica, como consecuencia del gesto de rebeldía de la primera pareja humana. Se maldice a la serpiente y se anuncia una enemistad entre su estirpe y la descendencia de la mujer: “pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón” (Gén 3,15). ¡En la sentencia se anuncia ya de forma misteriosa la salvación: de la descendencia de la mujer saldrá Cristo en la carne, que nos salva de aquel primer desastre! Dentro de unas semanas celebraremos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fíjate en cómo es representada: ¡pisando la cabeza de una serpiente!

La sentencia anuncia también las consecuencias últimas de la rebeldía para la relación entre el hombre y la mujer. “Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará” (Gén 3,16). La sorpresa agradecida por la presencia del otro (¡que se mantiene todavía como bien sabes!) está atravesada por una tendencia al “ansia” (del te quiero a la maté porque era mía y miró a otro hay un paso, como podemos ver en las noticias todas las semanas) y por la voluntad de “dominar” y no de “compartir”. Se añaden otras consecuencias, como la condición de sufrimiento en esa relación con la naturaleza que llamamos trabajo: “maldito el suelo por tu culpa: comerás de él con fatiga mientras vivas; brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente” (Gén 3,17-19).

La consecuencia que resume todas es la expulsión del Paraíso, que se ha convertido desde entonces en una marca que nos acompaña: una nostalgia infinita de aquella relación original con nuestro creador que se hace aguda cuando vemos el límite de todas las cosas, cuando experimentamos nuestro mal o el del vecino. Al final del relato “la mujer” recibe un nombre propio, que como el de Adán (de ’adamá, “tierra”), dice de su condición: “Eva (que suele derivarse del verbo hebreo haya, “ser, dar el ser” o de jaya, “vivir, dar vida”), por ser la madre de todos los que viven” (Gén 3,20).

Querido Pascual: no te preocupes por esta condición histórica con la que vivimos nuestras relaciones más bellas. ¡La compañía de Cristo que ha entrado en la historia nos da el contexto adecuado para que esa condición no sea “mortal” sino redimida! La educación que pedía la periodista antes mencionada es posible en el seno de la Iglesia. ¡Tienes toda la vida por delante para experimentarlo!

Un abrazo.

5

5