¿Padres o propietarios?

Algunos apellidos todavía revelan cómo el nombre del padre ha sido, durante siglos, el indicador de la identidad del hijo. En pueblos pequeños, como el mío, cuando dos o tres apellidos coincidían en toda la población, era normal que te identificaran con el nombre del padre: “Scola del Carlo”, me llamaban.

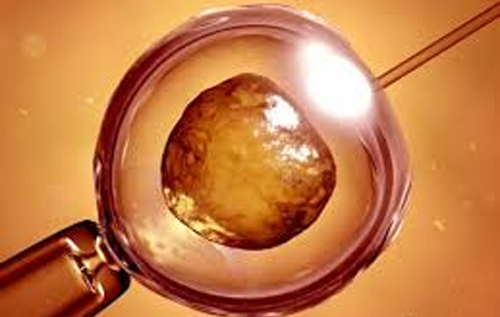

Hoy existen clínicas que proporcionan espermatozoides o óvulos, en muchos casos rigurosamente anónimos, a parejas estériles, con un variado surtido.

Sucede.

¿De quién son los hijos que nacerán de ahí? A pocos días de la sentencia del Tribunal Constitucional italiano que prácticamente ha abierto en este país la posibilidad de la fecundación heteróloga, un dramático suceso ha llevado esta pregunta a ocupar un primer plano, a la vista de todos, convirtiéndola en un ardiente tema de debate.

Para aclarar las cosas hace falta, en mi opinión, partir de un poco más lejos, de la llamada “revolución sexual” de los años sesenta, cuando mediante la contracepción química se hizo técnicamente posible separar el acto conyugal de la procreación. Más tarde, con los métodos de fecundación asistida, tal separación se amplió después, introduciendo de hecho la incertidumbre acerca del vínculo paterno-filial.

Los pasos de gigante dados por la tecnociencia han llegado incluso a desmentir la famosa sentencia latina: mater semper certa. La prensa italiana de los últimos días, comentando el doloroso intercambio de embriones en un hospital de Roma, ha lanzado una y otra vez, en diversas variantes, la misma pregunta: ¿vínculo afectivo o vínculo biológico? ¿Qué importa más?

El entusiasmo por las increíbles metas alcanzadas en las últimas décadas por el progreso científico ha dado lugar a lo que alguno ha definido con genialidad como el imperativo tecnológico: “Si se puede hacer, se debe hacer”. Un interdicto que rápidamente está suplantando todo imperativo ético, convirtiéndose en costumbre.

Sin embargo, antes aún que las decisivas cuestiones éticas puestas sobre la mesa por la fecundación heteróloga, hay que reflexionar sobre una capital cuestión antropológica: ¿lo que se obtiene es proporcionado a la verdad y a la dignidad del hombre?

Existe el riesgo de que, persiguiendo la realización del sacrosanto deseo de tener un hijo, se pierda por el camino la conciencia de que el hijo es un don y no el producto de un proceso.

Un dato fundamental de la experiencia humana común implica que el hijo sea concebido en una unidad inseparable de espíritu y cuerpo mediante un acto de amor conyugal. Si el hijo ya no es “recibido” sino “producido”, es inevitable que, como en todo proceso de producción, antes o después se plantee la pregunta relativa al “propietario”. Y las formas de este inquietante y siempre doloroso interrogante están destinadas a multiplicarse.

Hay también otro dato que la mayoría de las veces se silencia. Los análisis más profundamente rigurosos nos dicen que la vida toma forma en los cuerpos instituyendo una relación originaria entre la madre y el concebido, relación determinante para el desarrollo afectivo y la salud psíquica del niño. Además, si la familia, en virtud de sus dos diferencias constitutivas –entre el hombre y la mujer, y entre las generaciones–, es el seno donde toda persona florece y madura, ¿estamos seguros de que una vez desarraigada y “reconstruida” de otro modo sigue siendo capaz de realizar esta función que le es propia?

Pero, aún más allá, está la cuestión radical del significado de ser padres y madres. El hijo, desde el momento de su concepción, es “otro” respecto a sus padres, otro con la misma idéntica dignidad que sus padres. La concepción carnal, con toda su imponencia como “irrupción imprevista”, como un plus de amor en la vida de la madre y del padre, ¿acaso no es el signo más claro de tan irreductible alteridad? En su encuentro amoroso, los padres (la misma palabra lo dice) dan espacio a este “otro” para que pueda ser generado. Una apertura que remite al emblema mismo de lo humano: la libertad.

El hijo, por tanto, es siempre y ante todo un don. Nada debería oscurecer este dato.

Es deseable que, tanto en los debates públicos como en la vida de los esposos y de las familias, se profundice cada vez más en el derecho del hijo más que en el derecho al hijo.

414

414

0

0