Lección austriaca para España

La semana pasada todos los europeístas responsables respiraban tranquilos tras conocer el resultado de las elecciones presidenciales en Austria. El candidato del Partido de la Libertad (FPÖ), Norbert Hofer, no se hacía con la victoria. Si el próximo 23 de junio también son derrotados los partidarios del Brexit, se habrá puesto coto al populismo que amenaza lo más propio de la sensibilidad de la Unión.

Sería una conclusión bonita pero demasiado optimista. Hofer solo ha sido derrotado por 30.000 votos y en 2018 Austria vuelve a tener elecciones, esta vez parlamentarias. Y en 2017 hay presidenciales francesas para las que el empuje del Frente Nacional aumenta. La ola de fondo es suficientemente larga y profunda como para pensar que el dique de las victorias parciales del europeísmo y del constitucionalismo suponen una respuesta adecuada al reto.

El resultado de las elecciones presidenciales austriacas esconde una lección especialmente útil para España, que pronto tiene una cita con las urnas, y para el resto de Europa.

En Austria se daban tres condiciones que cualquiera consideraría excelentes para que el populismo, en este caso de ultraderecha, no hubiese prosperado. La primera condición es una historia que debería haber servido de vacuna. El FPÖ coquetea con el nazismo. El partido tiene como símbolo, y sus líderes lo usan a menudo, una flor de aciano. Es la misma flor que lucían los jefes nazis austriacos en los años 30. Hitler entró en Viena, una de la más sofisticadas y sutiles capitales del Viejo Continente, entre aclamaciones de sus vecinos. Los sufrimientos y las humillaciones de entreguerras provocaron en muchos una atracción fatal hacia el totalitarismo. Cualquiera podría pensar que la memoria del grave error del pasado podría evitar el error del presente. Pero no queda memoria, solo un recuerdo ineficaz.

Tampoco lo sucedido hace apenas 14 años -segunda condición- sirve para alejar a los austriacos del abismo. El FPÖ ya ha estado en el poder, los austriacos ya han conocido las lamentables consecuencias de lo que supone tener a los populistas en el Gobierno. En 1999 el partido se hizo con el 27 por ciento de los votos en la legislativas y gobernó con los democratacristianos. Hubo que convocar elecciones anticipadas porque la coalición no aguantó. El fallecido Jörg Haider, fundador de la formación, también estuvo al frente del Estado de Carintia.

Austria, por otra parte, es uno de los países (a diferencia de lo que sucede en España, Francia y el Reino Unido) en los que la deseada “gran coalición” ha funcionado durante años -tercera condición-. Los populares y los socialistas no han estado a la gresca y han colaborado de múltiples formulas. Pero ningún candidato de los dos partidos ha pasado a la segunda vuelta de las presidenciales. El rechazo a la “vieja política” es rotundo.

La lección austriaca podría sintetizarse así: ni la memoria, que ya no es memoria, ni el acuerdo de los partidos constitucionales, ni los errores del populismo han servido para detener el avance de las fuerzas que encarnan la dialéctica del enemigo. En Austria el enemigo es el refugiado, en otros sitios el capitalista.

La marea es profunda. No hay que despreciar ningún dique provisional pero el realismo exige intentar comprender a qué nos enfrentamos.

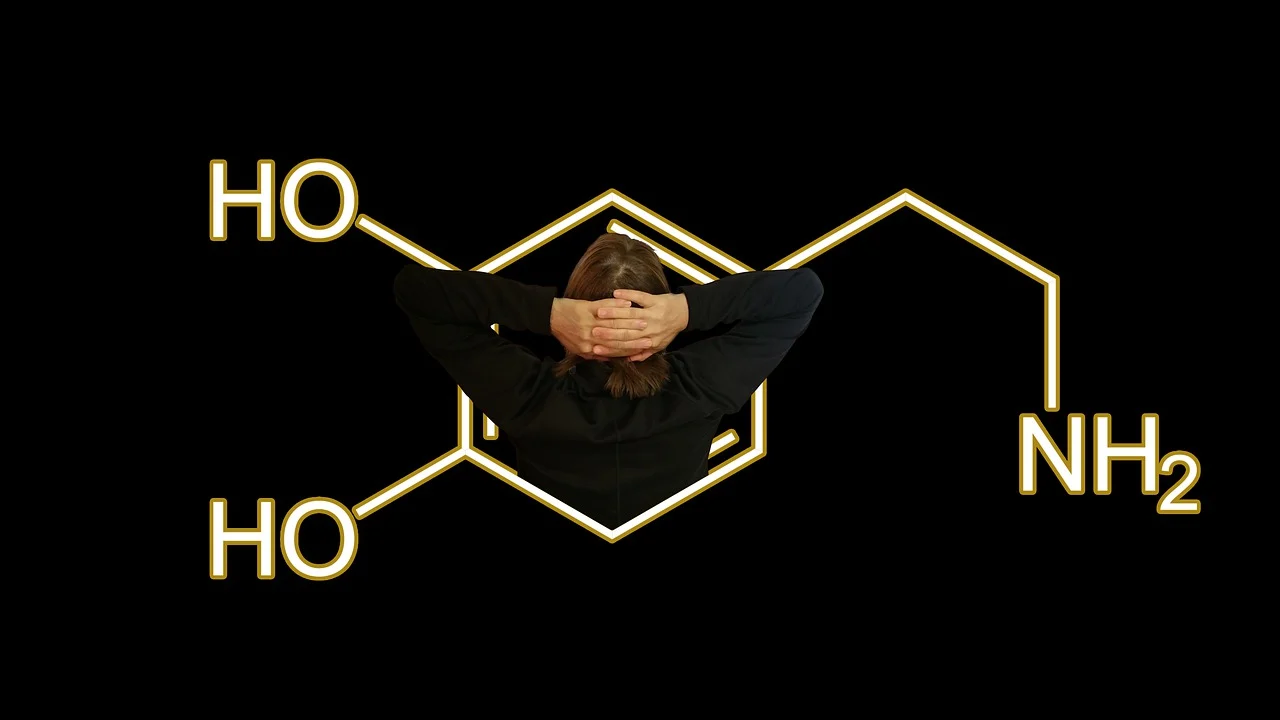

Una pista puede encontrarse en la reciente entrevista que Benedicto XVI ha concedido al jesuita Jacques Servais con motivo del Año de la Misericordia. En las respuestas de Ratzinger hay afirmaciones que no pueden quedarse solo en el ámbito de lo espiritual: reflejan una inteligencia sobre el momento histórico que atravesamos con claras implicaciones sociales y políticas. El Papa emérito señala que la preocupación de la justificación ante Dios ha desaparecido en el hombre del siglo XXI: es Dios el que tiene que justificarse ante un hombre herido. La posición ante el Misterio explica la posición ante la realidad. La existencia del otro (extranjero, compatriota de derechas o de izquierdas) tampoco está justificada, es el enemigo. Volvemos así a la guerra infinita: yo siempre soy la víctima inocente, el otro siempre es el culpable del conflicto. La relación con el que no- soy-yo o quien-no-es-nosotros tiene solo la función de expiar la culpa que está en el origen de la injusticia sufrida (extranjeros que me quitan el trabajo, neoliberales que por avaricia han aplicado recortes insufribles, izquierdistas que desbaratan el orden y los valores esenciales).

Esta dialéctica, que siempre ha estado presente como posibilidad en la historia, solo se vence con experiencias que saquen a relucir la eficacia que tiene en términos de construcción social la dialéctica del encuentro. Experiencias en las que se pueda reconocer que el encuentro con el otro es la condición indispensable para que la verdad de mí mismo, siempre relación, se despliegue.

La encrucijada es decisiva para la presencia social y política de los cristianos. Una presencia focalizada en levantar diques ya desbordados no aporta novedad alguna y supone un lastre.

1.774

1.774