La verdad siempre nos pide cambiar

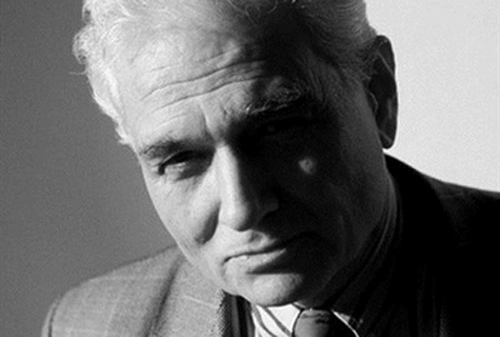

Se cumplen diez años de la muerte del gran filósofo francés Jacques Derrida y muchos expertos europeos se quejan del silencio dominante, como si hubiéramos decidido olvidar la notoriedad del filósofo francés. No parece una cuestión de debilidad o despiste, más bien se trata de un rechazo intencionado. Un rechazo que olvida, es decir, que niega algo que ha estado presente, que ha sucedido. Un olvido, por tanto, que se anuncia como una deserción, como una traición.

Entre los que denuncian este “olvido” intencionado destaca Pier Aldo Rovatti, uno de los filósofos más activos y significativos del panorama italiano, conocido por no tener pelos en la lengua. Para él, rigor filosófico y rigor ético son una sola cosa. En otras palabras, es un hombre apasionado por la verdad. En su opinión, la “oscuridad” de los textos de Jacques Derrida se ha convertido en coartada para defender los propios estereotipos.

“Eso del filósofo que juega con las palabras y que es difícil de leer tiene el aspecto de una bala colosal que se lanza para evitarnos la fatiga de un pensamiento crítico que ponga en discusión nuestra amada y presunta identidad (o superioridad) de individuos ya plenamente racionales e ilustrados”, afirma Rovatti: “en cada página Derrida insinúa una duda insoportable sobre esta presunción”.

En efecto, Derrida no se puede abordar como un filósofo que nos vaya a exponer una “visión del mundo” en el sentido de una doctrina o un discurso sobre el mundo. Su estilo de pensamiento consiste en no separarse de lo que dice: él no contempla lo que dice como mero espectador sino que se implica en su propio discurso en busca de su origen, del lugar donde continuamente toma su origen.

Derrida fue un gran maestro leyendo los textos de los grandes filósofos de Occidente, pero también leyendo textos no filosóficos. Concebía la textualidad de un discurso como una suerte de casa donde se acogía tanto al autor como al lector. Dicho de otro modo, para él no se trataba simplemente de captar lo que el texto quería decir, pues su “querer decir” se sometía constantemente a la criba y al riesgo de una interpretación que por sí misma forma parte del movimiento de la verdad. La verdad de Derrida no es una verdad intelectual o desencarnada, sino el efecto constante de una relación generadora de un significado que siempre procede del otro, y que no se puede someter a mi propia medida. Eso provoca una cierta confusión, comprensible por el riesgo que supone, y requiere humildad y confianza hacia una verdad que nos sale al encuentro con la forma de un saber que no es nuestro.

Mentes esclavas de las ideologías tanto en el ámbito laico como católico han interpretado todo eso como “nihilismo”, sustituyendo el rechazo a fundamentos protectores y violentos por un pesimismo radical frente a la existencia. Al contrario, cuando en el lejano 1969, siendo yo un joven asistente universitario, conocí a Derrida, me fascinó su indómito recurso a la pregunta, una pregunta generadora de una respuesta según el rigor abismal de un método. Un método que tuvo para él maestros del siglo XX, como Lévinas y Blanchot, pero que hunde sus raíces en las tradiciones de las que nace Occidente, como el pensamiento judío y no solo judío, también el cristiano, por ese aspecto del pensamiento cristiano que transgrede la sintaxis y el orden de un logos dominador de sus significados y vínculos. Es sobre todo una alteridad inaudita lo que el gran filósofo francés sigue en su trabajo, una alteridad que llega a conmoverle, por ejemplo, ante el “Ven” del Apocalipsis de Juan, un gesto insuperable que genera aquello que sin embargo implora. Por otra parte, la fascinación de san Agustín le llevó a análisis de un lenguaje que sobrepasa, aun generándolo, sus propios límites, con la paradigmática fórmula de Derrida: ´veritatem facientes in charitate”.

Siempre existe el riesgo de reducir estas proposiciones a moralismo buenista. Todo se puede reducir a moralismo, a Cristo y si se quiere también a Lenin. Pero el corazón del hombre, y concretamente la filosofía de vez en cuando, despierta en algunos su genialidad, como puente de un discurso donde la propia verdad se acoge como un efecto más que como una intención o un programa ético-político. Esta es la herencia de Derrida.

Yo mismo, que he traducido algunas de sus obras y que seguía este maestro durante un largo camino de estudio y edición, disfrutando además de su amistad, confieso que todavía me sorprendo a menudo descolocado por la lectura de sus textos, que me conducen a lugares y recorridos siempre nuevos e imprevistos. Creo que este es el signo de un gran maestro, que el discípulo debe a su vez hacer suyo, rehacer él los pasajes de la verdad que le llegan de su magisterio.

En la sociedad tecnocrática en que vivimos, donde el ideal del ciudadano es ser un engranaje obediente y eficiente, ¿qué sería de educadores, profesores, docentes que profesasen una fe (laica) en la verdad? Una verdad de sí, que solo puede ser “poseída”, increíblemente, si nos es restituida. El itinerario de esta incesante praxis de lectura de textos (un texto es una estructura de vínculos y significados) es un camino donde el significado se constituye como proveniente del otro, del texto que es nuestra propia vida, con todo el dolor y negatividad que la habitan.

Por eso la lección de Derrida puede ser acogida y puesta a prueba hoy más que nunca. Pero eso implica una profunda transformación de la razón. Está en juego una razón que no sea simplemente una praxis de dominio o de control de ideas y vínculos sino una implicación, la experiencia de la transformación de uno mismo.

Leer a Derrida, interesarse por su pensamiento significa elegir un camino cuya estructura implica un riesgo y una promesa. Es verdad que su texto no se da, no se abre al primero que llega, ni siquiera se da a los sabios o a los que repiten. Aquí reside la dificultad para frecuentar y comprender a este autor y la causa de las resistencias que provoca.

San Agustín, en sus Confesiones, citadas por Derrida, dice que la verdad se anuncia no solo como algo que ilumina (veritas lucens), sino también como verdad que cuestiona (veritas redarguens).

119

119