En medio de la encrucijada asiática

Encrucijada de todos los caminos de Asia y uno de los puntos de más alto riesgo de enfrentamiento nuclear del planeta (ese riesgo no ha desaparecido), Pakistán es una tierra dura para los cristianos. La absolución de Asia Bibi y su salida del país para vivir en Canadá no significan que la vida haya cambiado sustancialmente para una minoría integrada por dos o tres millones de personas en una población de casi 200 millones. Es el caso de Jonathan, un muchacho de quince años que vive en el Barrio 100, un suburbio donde se han ido reuniendo cristianos que han llegado en las últimas dos generaciones desde el Punjab a la capital. Jonathan, que arrastra uno de sus pies por haber sido víctima de un ataque terrorista, ha sufrido también la discriminación. “Mis compañeros de clase, como era cristiano, no me dejaban beber de la misma fuente que ellos porque eran musulmanes”, me cuenta sin acritud.

El gran mundo no se ocupa de los problemas de chicos de quince años. El enfrentamiento del pasado mes de febrero con la India, en la siempre caliente zona fronteriza de Kachemira, tras un atentado cometido por un grupo terrorista de matriz pakistaní (Jais e-Mohamme), nos recordó a todos que los dos países tienen armamento nuclear. La escalada puso en evidencia hasta qué punto las heridas de la partición de 1947 (1,5 millones de muertos y 20 millones de desplazados) siguen abiertas. Nada le venía en ese momento mejor a Modi, el presidente indio, para las elecciones que se celebrarían semanas después que alimentar el nacionalismo en un enfrentamiento con su vecino de mayoría musulmana. Nacionalismo musulmán y nacionalismo hindú, frente a frente para dejar claro que el mundo del siglo XXI no es un mundo secular. Los enfrentamientos en la frontera de Kachemira son un buen producto político y también un buen producto para los medios de comunicación indios cuando necesitan aumentar su audiencia. Nada, por otra parte, como el atentado para poner de relieve que la presidencia del populista y famoso jugador de criquet Imra Khan iniciada el pasado verano no ha servido para cambiar nada. Aunque Khan se presentara como la alternativa a los que han mandado siempre, los destinos de Pakistán siguen en manos de un “Estado profundo” dominado por los militares que instrumentalizan para sus fines el islamismo radical. La alianza puesta en pie entre ejército e islamismo por el general Zia en los años 80 sigue muy viva. El “Estado profundo” puede utilizar el terrorismo o no combatirlo, no acabar del todo con los talibanes. Si le resulta útil.

Las fronteras de Pakistán son las mismas que tras la independencia de Babgladesh en 1971 (limita con India, China, Afganistán e Irán) pero en los últimos años todos sus vecinos han cobrado más importancia. China, en plena expansión imperial, considera a Pakistán un enclave estratégico para el desarrollo de la Nueva Ruta de la Seda y eso explica los sustanciosos préstamos que ha realizado a un país que lleva casi 20 rescates financieros. La intención de Pekín de aumentar su influencia incrementa los tradicionales recelos nacionalistas y fronterizos de su competidor en Asia, Nueva Delhi, que es apoyada por Estados Unidos. Washington, por otra parte, no puede ponerse radicalmente enfrente de Islamabad porque lo necesita para acabar con la guerra interminable (17 años) contra los talibanes en Afganistán. La precariedad económica de Pakistán ha provocado que Arabia Saudí se ofrezca generosamente a dar créditos. Riad está encantada de aumentar su influencia en un país que tiene frontera con Irán, su tradicional enemigo con el que la escalada, gracias a la torpeza de Trump, ha aumentado en las últimas semanas.

Ni la influencia saudí, ni la disputa con India, ni el dinero chino van a servir para reducir la influencia de un islamismo que se manifiesta de muy diversos modos: desde el terrorismo hasta la ley de la blasfemia, pasando por múltiples formas de discriminación, quizás la más importante la educativa. Pakistán es el segundo país del mundo donde menos niños están escolarizados. La instrucción en muchos casos está en manos de escuelas islámicas que imparten doctrina radical.

En este gran tablero con juegos de poder tan complejos, el destino de los cristianos es aparentemente irrelevante. Buena parte de ellos viven en el Punjab, una de las regiones más pobres. Antes de la partición del 47 trabajaban al servicio de los sijs, pero los sijs decidieron marcharse a la India y muchos de ellos se quedaron sin trabajo. Ahora realizan los servicios más humildes. A menudo no se les deja beber en las fuentes en las que han bebido antes los musulmanes. Las que llevan la peor parte son las mujeres, alrededor de 700 de ellas todos los años son forzadas a convertirse para contraer matrimonios obligados.

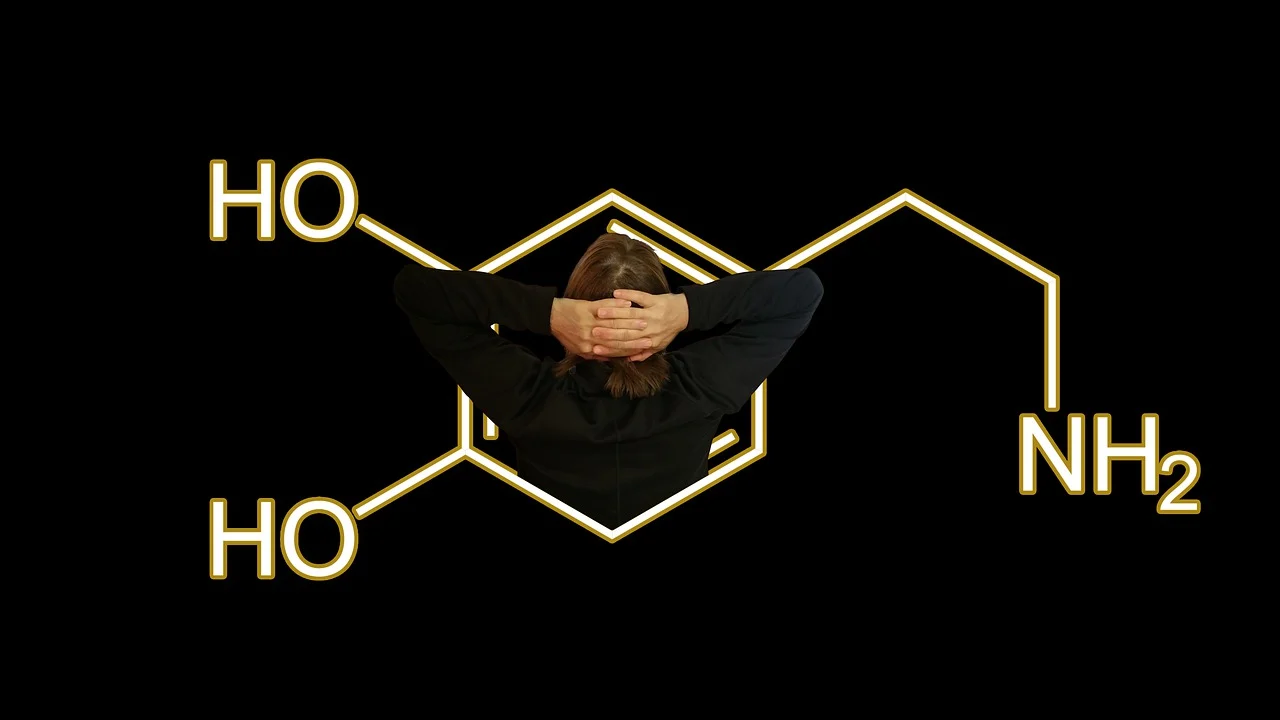

El caso de Asia Bibi ha permitido que la opinión pública mundial conozca la ley de la blasfemia, una regulación modificada por el general Zia en 1987, que permite acusar prácticamente por cualquier cosa a alguien que no es musulmán. Pero es menos sabido que esa regulación ha sido utilizada para realizar 50 asesinatos, les llaman ejecuciones extrajudiciales. Es difícil que alguien acusado por blasfemia pueda contar con un abogado defensor, quien acepta el caso se juega la vida. Y es frecuente que los acusados permanezcan durante años en prisión sin juicio, la falta de pruebas retrasa el comienzo del proceso.

En las grandes encrucijadas de este siglo XXI siempre hay un resto de Israel, un pequeño grupo de cristianos, sin poder alguno, que testimonia por qué merece la pena vivir, por qué merece la pena morir. Jonathan forma parte de ellos. Un tesoro en medio de una encrucijada asiática que conviene no desperdiciar.

38

38