Cuando conviene obedecer a dos agnósticos

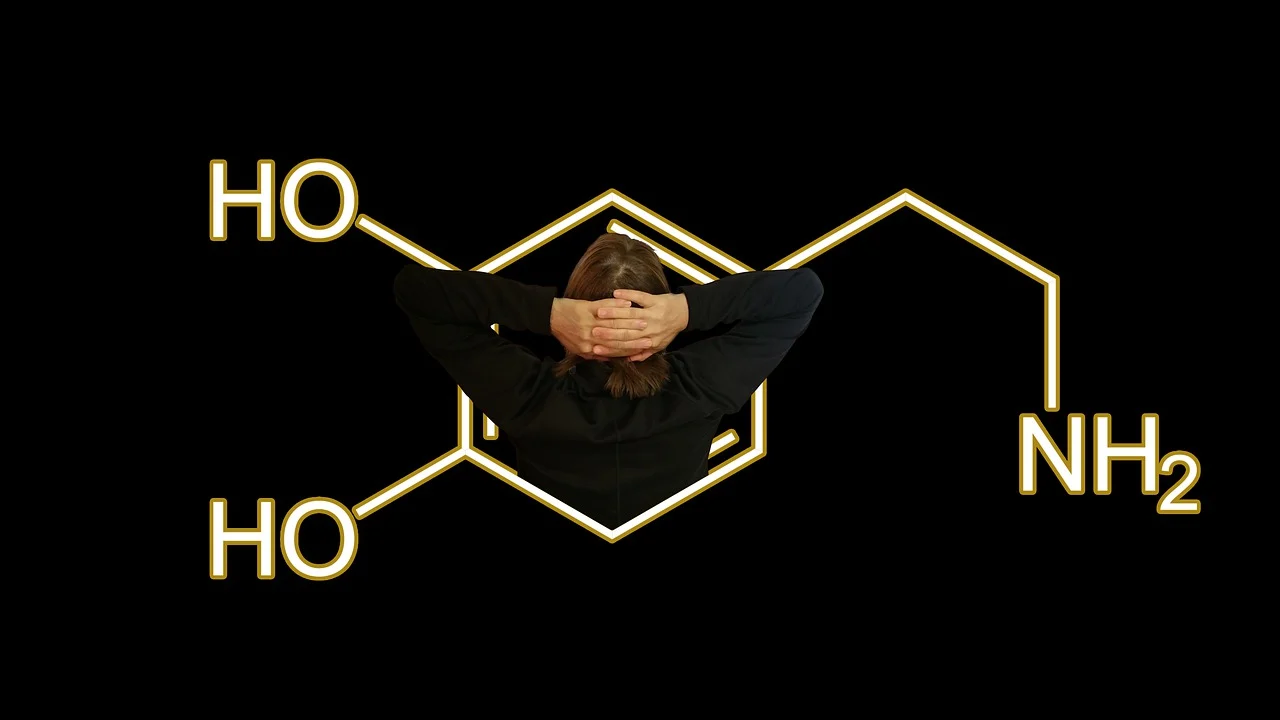

“Esto es un nuevo paradigma, lo que propone Carrón (presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación) es el paso del sentido de la ley a la ley del sentido. La teleología y la teología se anclan en un encuentro, en algo que ha sucedido”. Con estas frases comenzaba Mikel Azurmendi, filósofo y antropólogo, su intervención en un sorprendente diálogo que se produjo la semana pasada en Madrid. El tema: “La Belleza Desarmada”. En el extraño encuentro con Julián Carrón, autor del volumen, también participó el físico Juan José Gómez Cadenas. Extraño porque Azurmendi y Cadenas, los dos agnósticos, aseguraron estar ante un modo de proponer el cristianismo que les resultaba razonable y atractivo, desconocido, lejano de la fe que habían conocido en su infancia, obsesionada por el pecado, aburrida, distante de las preocupaciones humanas.

¿Qué hizo posible este encuentro? ¿Por qué dos agnósticos y un cristiano dialogan a corazón abierto sobre los desafíos ante los que se enfrenta la España de comienzos del siglo XXI?

Una conversación así, entre laicos y creyentes, dedicada al sentido de la vida y al mejor modo de vivir juntos, no cuenta en España con una larga tradición. Ha habido diálogos semejantes pero, por desgracia, han sido escasos. La historia de nuestro país no ayuda. La temprana formación del Estado nacional en los siglos XV y XVI se basa en la supresión de la diferencia de confesiones que sí había sido una constante durante la Edad Media. Las revoluciones liberales que llegan a comienzos del XIX, con la Guerra de Independencia frente a Napoleón, provocan una reacción antimoderna. Se sospecha del que debería ser “naturalmente y nacionalmente cristiano” y no lo es. La sospecha se prolonga durante buena parte del siglo XX. Ciertas alianzas con el poder para defender lo que se considera evidente provocan una larga resaca. Las ideologías revolucionarias no facilitan las cosas.

Y así buena parte del catolicismo español moderno y contemporáneo no hace el esfuerzo de relatarse, pierde esa frescura y riqueza que siempre proporciona contarle a otro lo que se ha dado por sabido. Si acaso se han realizado dos esfuerzos de apertura. Uno tras el postconcilio y otro con el cambio de siglo, después del atentado contra las Torres Gemelas de 2001. El primero es una apertura/confusión con ese compromiso social de inspiración marxista que dominaba el panorama europeo desde los años 60 a los años 90 del siglo XX. Y el segundo es una apertura/confusión con el occidentalismo europeo de derechas que genera la amenaza terrorista y la confusión de comienzos del siglo XXI. En ambos casos se vuelve a dar por supuesta la fe y se pasa rápidamente a un encuentro sobre el compromiso moral (lucha contra la explotación/lucha contra el relativismo). Son expresiones de un cristianismo anónimo de izquierdas o derechas, que presuponen que el mundo laico comparte los valores (que varían según el momento) del humanismo cristiano. No se habla sobre el origen y la experiencia que hacen posibles esos valores.

Lo que sucedió hace unos días en Madrid fue totalmente diferente. La conversación precisamente denunció la inutilidad de partir de la ética que cristianos y laicos comparten, ética que ha dejado de ser evidente para unos y otros. El foco se puso sobre qué uso de la razón puede proporcionarnos un sentido, una esperanza.

Azurmendi y Cadenas, los dos de una gran altura humana, encarnan una cultura laica abierta, alejada de la ideología. Quizás postmoderna. Y eso es de gran ayuda. El primero ha hecho un apasionante viaje personal e intelectual desde el marxismo y el compromiso contra el totalitarismo terrorista de ETA. El segundo tiene la talla de los grandes científicos, el hábito y la pasión de una razón abierta.

Dialogan con un cristiano que comparte con ellos las mismas preguntas, la misma necesidad de comprender y afrontar un mundo nuevo. Con un cristiano que no tiene una lista de soluciones cerradas sobre la mejor relación posible entre Estado y mercado, sobre todos los problemas políticos y sociales generados por la globalización, sobre la inmigración y el terrorismo. Es un cristiano que afronta todos esos retos subrayando qué posición de partida permite encararlos mejor.

A estos agnósticos les ha interesado un cristianismo que no está a la defensiva, que no está enfadado porque su moral, o la “moral natural”, no sea reconocida por todos o tutelada por el Estado. Un cristianismo que cree sinceramente en la libertad y que sabe que no hay atajo en el lento camino que lleva a una verdad asociada a los reflejos de la belleza.

A estos agnósticos les ha interesado, lo han dicho ellos, un cristianismo muy pretencioso, pero en lo esencial. Un cristianismo que tiene la osadía de afirmar que lo que sucedió en la Palestina de hace 2.000 años sigue presente generando una humanidad nueva, más humana, más interesante. “Si es verdad que Cristo ha resucitado hay que quitarse la boina”, concluía Azurmendi. Y después citaba a Zaqueo, a la Magdalena y otros personajes del Nuevo Testamento.

A dos agnósticos así -a su mirada y a su palabra-, que nos devuelven el corazón del cristianismo más limpio y más fresco, hay que obedecerles. Lo que sucedió en Madrid la otra tarde no fue una anécdota, fue un hecho que indica un camino, que indica cuál es el paradigma que permite al cristianismo no ser ridículo, no estar condenado al fracaso o convertirse en el consuelo de los que no aman la vida.

2.813

2.813