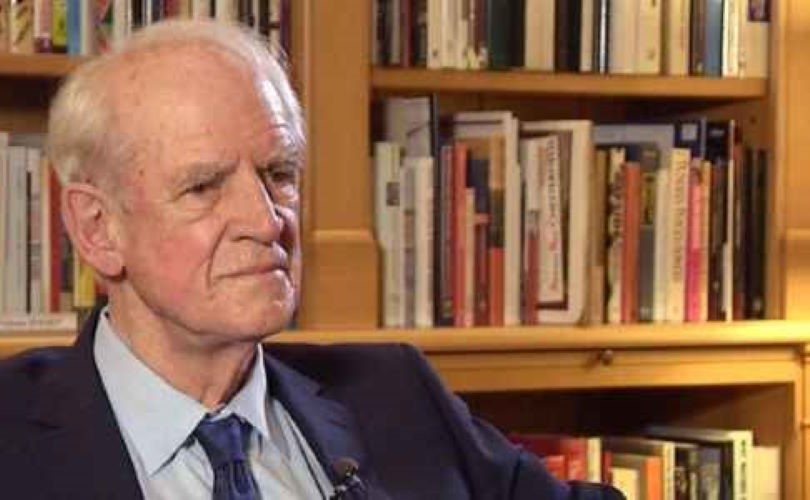

Charles Taylor. El bien auténtico puede traspasar las grietas de la modernidad

El enfoque típico de la filosofía moral se enriquece aquí en diálogo con las ciencias sociales y el pensamiento político, trenzándose con el método de análisis histórico, dando lugar a la reconstrucción de grandes cuadros de conjunto que ayudan a captar las dinámicas de fondo del recorrido que nos lleva a modelar nuestro presente.

El nudo central es la relectura que hace de la secularización, de su génesis y sus múltiples rostros. Siguiendo las huellas de Max Weber se confronta con las voces más autorizadas de la cultura del último siglo, lo que no es tarea fácil. Pero a Taylor no le falta capacidad para razonar sobre los procesos generales en que se inserta el devenir de la sociedad ni el gusto de interrogarse sobre las cuestiones más cruciales, excavando en profundidad más allá de la superficie de lo que aparece a primera vista. Nos ayuda a ver los problemas “en grande”, según una lógica unitaria, convirtiendo sus herramientas de observación en una lente que ilumine las condiciones en que se desarrolla y somete a las exigentes solicitaciones de nuestra experiencia humana en la realidad actual que nos define.

Ofrece un ejercicio loable en este sentido en un ensayo de ágil lectura que escribió hace treinta años pero que no ha perdido su eficacia por su provocación. Se trata de “La ética de la autenticidad”, editado en Paidós en 1994, donde el autor describe un malestar generado por tres frentes problemáticos que pone de relieve. Son tres grandes líneas de cesión, tres grietas que Taylor ve abrirse con una nitidez creciente en el edificio del mundo moderno, interconectadas entre sí, que ponen en peligro la promoción del verdadero bien del sujeto humano en el futuro que se perfila en el horizonte. El diagnóstico que formula es severo pero, con un realismo honesto, parece conservar toda su fascinación por la actualidad.

El primer elemento patológico está en el avance del individualismo. En el marco de la modernización llevada hasta su expresión más madura, el repliegue egoísta corroe las relaciones interpersonales, vaciándolas desde dentro, y las obliga a fijarse sobre la búsqueda de una “autorrealización” cerrada sobre un horizonte cada vez más estrecho, escindido por criterios éticos de juicio objetivo, separado del trasfondo de finalidades ideales compartidas.

El segundo factor crítico es la propagación de una razón instrumental, que se adueña de todo el apoyo ofrecido por el conocimiento científico y los aparatos tecnológicos para afirmar el primado de un “quehacer” orientado tan solo a perseguir lo útil, con un exclusivismo tenaz. En esta línea se refuerza también el eclipse de significado y se atrofian los fines ideales, incapaces de imponerse como tales en la comunidad social en su conjunto.

La tercera y última señal de fragilidad reside en el hecho de que ese repliegue atomista del individuo-consumidor moderno, que tiende a la explotación de todos los recursos disponibles para obtener la máxima cuota posible de beneficio, al mismo tiempo que se rompe la cohesión mina de raíz la participación de la persona en la gestión corresponsable del bien común. De ahí deriva la limitación de los espacios de libertad personal real y la parálisis de los mecanismos básicos del modelo democrático típico del Occidente post-ilustrado, favoreciendo una sociedad enjaulada en las redes de un “despotismo mórbido”, burocratizado, impersonal y sutilmente invasivo que, aun renunciando a la brutal aspereza del totalitarismo, corre el riesgo de hacer que se cumplan las profecías más negativas de la ciencia política de los dos últimos siglos (como ya vislumbró Tocqueville cuando razonaba sobre las debilidades intrínsecas del modelo liberal, entonces aún en proceso de elaboración).

En el libro de Taylor, su análisis se detiene en el primer aspecto de las causas de este malestar. Pero el punto de vista adoptado incluye una valoración paralela de otros aspectos críticos del contexto moderno, convergentes en una única línea de referencia. El autor pone continuamente en guardia contra las insidias de la polarización. Es ingenuo dejarse ilusionar por los cantos de sirena con que la modernidad se lanza a la conquista del mundo, con sus promesas de dominio global de todo lo que existe y de una felicidad sin límite como respuesta a sus pretensiones, antes aún que a los derechos del individuo aislado, fundados éticamente, en sentido racional. Pero si un optimismo indiscriminado puede resbalar por los pantanos de un conformismo alienante –además de nocivo, advierte–, lo que se expresa en el rechazo total a los desafíos de la modernidad es un pesimismo lleno de rencor.

El pasado no puede volver, advierte Taylor con firmeza. Cualquier nostalgia restauradora que presuma de rechazar los vicios del progreso moderno recuperando el antiguo orden moral sometido a contestación está destinada forzosamente a acabar en un grotesco fracaso. Por el contrario, hay que abrazar la “cultura de la modernidad”, interactuando con energía en su propio terreno. No se puede combatir sin más. Hay que prepararse para escrutar en sus pliegues más profundos para aprender a reconocer lo que tiene de “grande”, de potentemente innovador y fecundo, mezclado con las distorsiones de las formas más “planas y banales” de las promesas desatadas por la revolución moderna.

Para devolver a primer plano esta alma positiva oculta hace falta entrar “en una lucha continua” con las negaciones y malentendidos que soplan en dirección totalmente contraria. La obra para la que hay que prepararse no puede ser una polémica demolición, sino una “restauración” orientada a reconducir cada fragmento de valor compartido a su finalidad más verdadera, liberándolo de la escoria de la desertificación unidimensional.

Este principio de método vale especialmente para la contradictoria ambivalencia de la autorrealización al servicio del yo individualizado. Autorrealización que puede ser la antecámara del narcisismo más desenfrenado, como parece que sucede en la tendencia de los modelos culturales dominantes en las últimas sociedades modernas. Pero la búsqueda de algo que sacie el deseo también se puede ver como un “ideal degradado”. Es una tensión que encierra en última instancia algo que se puede reconsiderar como un inicio de apertura positivo, que desde el seno de la historia de Occidente ha sacado a la luz los límites de un orden ético impuesto por una razón “absolutista”, vinculante para todos como esquema preestablecido para secundar sin más.

La fuerza crítica de la voluntad de emancipación, una vez liberada de las trampas del egoísmo instintivo autorreferencial, puede ser rescatada para convertirse en punto de apoyo que recupere la necesidad de “autenticidad” del bien de la persona, del que ofrece un anticipo imperfecto, ambiguo y reducido. Recuperar la autenticidad es la vía de salida que indican las dialécticas internas de la modernidad para refundar la construcción del bien humano en el marco de las relaciones con los que son diferentes, y que son constitutivas. El bien “auténtico” solo puede ser descubierto, y después acogido, como respuesta a las expectativas de cumplimiento del yo personal. Si no parte de la tutela de la exigencia de satisfacción completa por parte de la persona, la “verdad” hasta del proyecto más noble y elevado no será capaz de penetrar en el muro de sospecha construido por la secularización del marco moderno.

1

1

0

0