Sin espacios de descanso

CuaIquier periódico o web que se precie publica estos días un diario sobre el confinamiento. Es, por ejemplo, muy ilustrativo el contenido de ese diario en la Agencia Magnum. Sin ponerse de acuerdo, muchos de los mejores fotógrafos del mundo retratan niños asomados a las ventanas, niños que juegan en casa, niños que duermen confiados, niños que juegan. Como si la mirada de un niño hacia un mundo extraño, hacia una realidad misteriosa, se hubiese convertido en un tesoro.

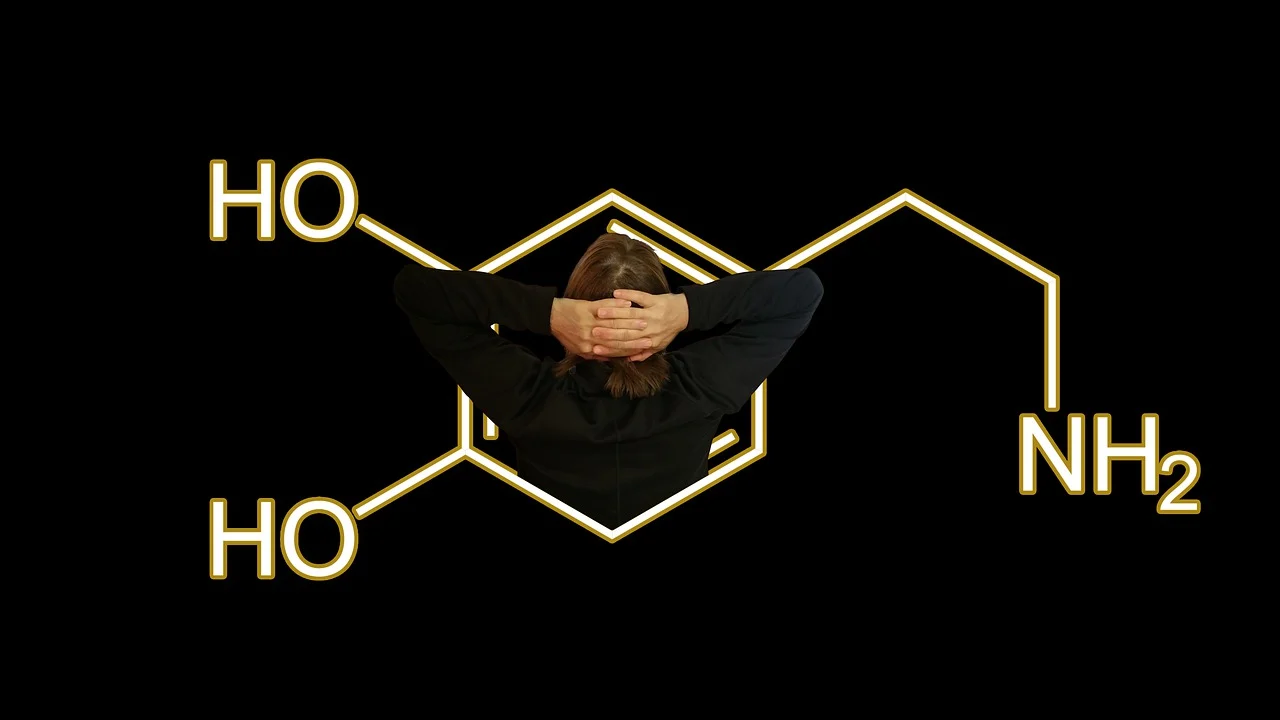

En el diario que publica el The New York Reviews of Books, Carina del Valle, una joven escritora portorriqueña afincada en Manhattan, reflejaba hace unos días qué ha aprendido con el confinamiento. Se ha dado cuenta de su relación infantil con el mundo, de la parte de la infancia que acusa falta de madurez para relacionarse con algo real y distinto de uno mismo. Del Valle nos cuenta que le ha sido muy reveladora la lectura del psicoanalista D.W. Winnicott (un metodista británico que estudió la relación entre la madre y el lactante). Sobre todo, la explicación de que los juguetes son “objetos de transición” que le permiten al niño construirse un espacio de descanso (resting place) en su apertura a aquello que no es el yo infantil. Porque en realidad “hay una perpetua tarea humana de mantener la realidad de fuera y la de dentro separadas pero relacionadas”. Al citar estas dos líneas del psicoanalista, Del Valle se derrumba y se confiesa avergonzada por su debilidad”, “avergonzada por mi hambre de tener un completo control de lo que me rodea”.

La pandemia nos ha invitado a volver a ese momento de maduración en el que la realidad no puede ser considerada como una prolongación de nosotros mismos. Del Valle suspira por juguetes con los que descansar, objetos de transición, lugares tranquilos y seguros, pero sabe que no existen o que al menos no son suficientes para controlar la tozudez de la realidad que es diferente a su/nuestro yo de niño autorreferencial. No parece haber más opción (aunque siempre se puede huir) que entrar en una realidad de la que dependemos e investigar si en ella hay algo más que una cadena de ARN descontrolada, si prevalece algo positivo que no nos haga soñar con espacios de descanso.

En realidad, antes de que el COVID comenzara a infectar a humanos la reacción a la globalización había tenido mucho que ver con la construcción de “objetos de transición”, pretendidos placebos. El mundo liberal se aferraba hasta ahora a una ilusión optimista: en el nuevo planeta postoccidental, los valores ilustrados seguían vertebrando una globalización conveniente, necesaria, positiva, pero asimétrica en lo cultural y en lo antropológico. Mientras crecía el espejismo de un mundo abierto por una globalización económica y por un barniz de cultura común, en todos los rincones del planeta los anticuerpos del identarismo han querido construir a cualquier precio espacios de control y de descanso, de no-realidad. Y hemos tenido el soberanismo de Trump y todos los populismos de derecha e izquierda en Europa. Esta reacción infantil siempre se apoya en una supuesta tradición que se instrumentaliza con fines políticos. En los países de mayoría musulmana hemos asistido a una tercera ola de radicalización que se suma a la del 78 y a la de principios del siglo XX cuando algunos dirigentes sunníes y chiíes buscaron en los revolucionarios europeos su inspiración. Lo mismo ha hecho Modi en la India.

La primera reacción a la pandemia se parece mucho a la pataleta infantil de la anti-globalización precedente. Se busca un chivo expiatorio. Trump ha recomendado inyectarse desinfectante y sigue en lo mismo de siempre. India ha incrementado la persecución de los musulmanes. El islamismo político de Pakistán ha aprovechado la ocasión para apretar la tuerca. Y China ha incrementado aún más su nacionalismo totalitario. La reacción que ha tenido Xi Jinping después de que la semana pasada se le empezaran a exigir responsabilidades por no haber avisado a tiempo de la difusión de la pandemia (el régimen negó hasta el 20 de enero la transmisión entre humanos cuando Taiwan había denunciado que se estaba produciendo en diciembre) es muy significativa: negación de la realidad, más nacionalismo, más represión. Está por ver, cuando llegue la recesión económica a Europa, si el populismo vuelve a ganar terreno. La pandemia no garantiza automáticamente la aceptación de una realidad distinta e irreductible frente a la presión infantil de tenerlo todo controlado.

Al final todo va a depender del grado de aprendizaje que hayamos alcanzado en estos meses sobre “la realidad de fuera”. Hemos visto que esa realidad tiene amenazas en forma de virus, pero que también está hecha de una interdependencia creciente, de una sociabilidad tenaz que a veces se daba por descontada, de “otros” que nos permitían ser nosotros mismos, de una energía social (sanitarios, voluntarios) que no se puede reducir a las categorías ideológicas en las que se suele definir el mercado y el estado, de una universalidad nada abstracta más profunda que la globalización comercial (positiva) que nos une en el dolor y en la compasión. Son datos, no juguetes para el consuelo. La cuestión es ahora hacer un ejercicio crítico de lo que eso significa para la vida común, para la economía, para renovación de la democracia. Sin ese ejercicio “la realidad de fuera” pierde toda su riqueza y volveremos a soñar con ponernos a salvo.

52

52