Sciascia y las novelas sin culpables

“Puedo dudar de la realidad de todo, pero no de la realidad de mi duda”. Bertolt Brecht sabía sin duda cómo provocar. Pero incluso para él, a primera vista, este tipo de consideraciones parecen demasiado difíciles de digerir. Para hacerlo, por otro lado, habría que medirse con un concepto de verdad huidizo, insidioso, vacilante. Si hasta la certeza se muestra insuficiente, ¿a qué agarrarse? Si la presunta verdad cae víctima de manipulaciones o imposiciones, ¿sobre qué fundar nuestro comportamiento civil y ético? ¿Sería posible que una colectividad pudiera adoptar, como fundamento de su convivencia, la incómoda costumbre de plantear preguntas?

Tomemos, por ejemplo, el caso de la justicia. Nadie podría poner nunca en duda la buena fe de un pronunciamiento legal o la coherencia lógica de una investigación, y mucho menos la identificación unívoca de un culpable. Tampoco nuestra propia identidad. Justo en ello se basa la gran mayoría de las novelas policiacas que el gran público tanto ha aprendido a valorar. Desde Poe hasta Conan Doyle, el presupuesto fundamental de estas obras es que el orden natural está destinado a ser restablecido. Que los malhechores asuman sus responsabilidades. Que la penumbra de la maldad quede borrada por el resplandor de la honestidad. Suerte que existe la literatura para recordarnos lo que no hay que dudar nunca, diría alguno.

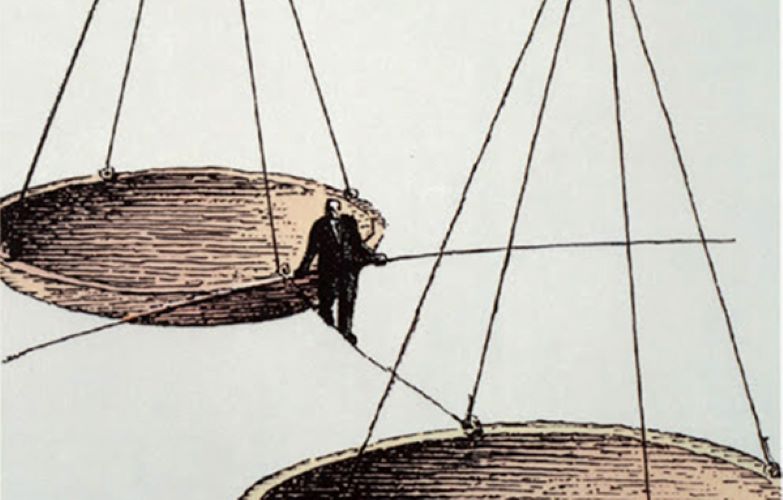

Hasta llegar a un nombre fundamental en esa lista de escritores-detectives, Leonardo Sciascia. Bien mirado, sus novelas siempre acaban con cierta ambigüedad. A veces no se consigue culpar al responsable del homicidio, otras veces la pista de la investigación, aun siendo válida, queda sabiamente oculta hasta quedar archivada. Una especie de paradoja marca la producción policiaca de este autor, donde la verdad solo es un accesorio en una trama mucho más compleja y engañosa, como sucede en El día de la lechuza, en A cada cual lo suyo o en El contexto. Nos muestra una verdad frágil, fragmentada, enmarañada como un ovillo. Tenue e intermitente con un trasfondo turbio y lleno de pistas falsas y negligencias.

Así lo abordó con él su amigo Vincenzo Consolo, también escritor, en una conversación que tuvo con Sciascia precisamente sobre su singular enfoque de la trama policiaca. “Cuando fui a verle, le comuniqué mi desaprobación como lector por este enfoque. Él sonrió porque había elegido esta técnica de novela policial para decir otra cosa. Después entendí que él había sentido la urgencia de abordar un tema como el de la mafia sirviéndose de un instrumento acreditado como es la novela policiaca. En sus historias nunca se llega a identificar al culpable. Sciascia quería decir que se trataba de delitos político-mafiosos, delitos del poder, y el poder no se podía procesar ni condenar a sí mismo”.

Un dato de hecho que con los años ha confirmado su validez, llegando a llamativos casos judiciales que han animado a la opinión pública, amargada por el resultado de varios procesos que prometían verdades abrumadoras y que, al estilo gatopardiano, acabaron en nada. ¿Qué queda entonces ante verdades que se disuelven? La duda. Lo que nos anima a permanecer vigilantes como incontestables exploradores de contradicciones, escépticos contestatarios de las versiones más cómodas, defensores inflexibles del derecho. El poder no puede autocondenarse. Pero a nosotros todavía se nos concede tomar distancias e indignarnos. Al menos moralmente, podemos y debemos hacerlo.

1

1

0

0