¿Por qué tendrían que interesarme unas elecciones?

¿Por qué un europeo, con una buena educación y razonablemente informado, con energía o ya cansado, sereno o enfadado, debería estar interesado en unas elecciones? ¿Por qué debería estarlo en este comienzo del siglo XXI? No es una pregunta que se pueda responder de forma rápida. No se puede responder con una fórmula o un enunciado que defina a un “buen demócrata”.

Menos de la mitad de los jóvenes que pueden votar se han preocupado por saber quién se presenta, qué promete, qué se decide en las elecciones europeas. ¿Y por qué tenían que hacerlo? Si tienen padres y abuelos europeístas les recordarán la gran historia de la reconstrucción de postguerra. Si tienen padres y abuelos escépticos habrán oído hablar de la Europa de los burócratas, de la Europa de los mercaderes, de la Europa que ha olvidado su alma. Son todas historias viejas, análisis que tocan poco y mueven menos. Cuando hablamos mucho de las raíces, cuando se reivindica un pasado glorioso, lo más probable es que estamos elogiando a un árbol ya seco. Las raíces sin fruto están muertas.

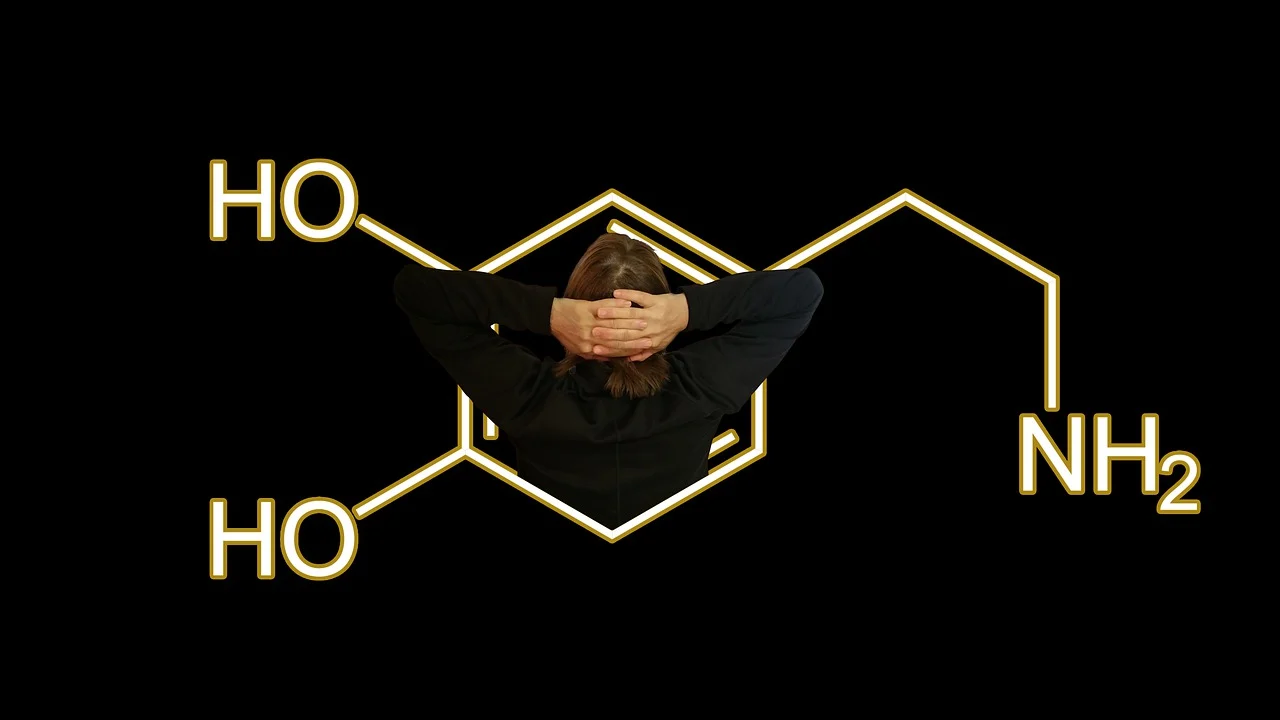

Mientras se exalta un pasado que no tiene presente y se critica la edad oscura en lo que vivimos, la vida política se reduce a una cuestión identitaria. Los que tienen miedo al cambio climático votan a los verdes, los que tienen miedo a los migrantes votan a los soberanistas. Los católicos votan a los que protegen a la familia y/o a los pobres (depende de su orientación), votan a los que ayudan a sus obras caritativas y culturales; los empleados públicos a quien promete no reducir el gasto social; los empresarios a los que favorecen el libre mercado; los viejos a los que garantizan sus pensiones; la izquierda a los que prometen derechos para las minorías. Los criterios abstractos y universales se concretan en la defensa de lo que se considera útil para proteger el propio grupo.

Las consecuencias de decidir el voto de este modo las explicaba con precisión Mikel Azurmendi en su último libro (El otro es un bien, Amazom). En “una sociedad problemática, a fin de lograr una solidaridad intergrupal (un nosotros)” se crea un sistema de símbolos “a base de disfrazar los motivos y proyectar temores no reconocidos“. Bajo el disfraz de los ideales, el bien común se sustituye por el bien general. “En nuestra sociedad el bien general no suele corresponder al bien común. Más bien suele concebirse como el bien buscado por el partido al que yo voto” -señalaba el vasco-. El bien común es otra cosa, “es utilizar todos los medios para lograr que el bien de todos redunde en bien para todos” (…). Se trata de que “en la sociedad florezcan sus partes: familias, sectores productivos, educativos, artísticos, científicos, religiosos, políticos, de ocio…».

No es una cuestión de malas intenciones. El problema es que muchos sinceros demócratas, demócratas en los que aún pervive el ideal, han sucumbido a la tentación de sostener como criterio de convivencia el triunfo de su modo de concebir el hombre y el mundo. El impulso ya no es la afirmación de la persona concreta sino la aspiración a alcanzar cierta parcela de poder para “defender” y “extender” un sistema de ideas y de valores (criterios para el voto). Y así desaparece el interés y la esperanza porque todo se basa en un proyecto abstracto y, en última instancia, violento, separado de la carne de la vida.

El voto se vuelve interesante y no violento si nace de la experiencia de que “soy del mundo con otros. Tener rostro implica estar uno-junto a-otro. El otro te humaniza cuando fija en tus ojos su mirada. Entonces tú captas que has sido captado. Y ya eres” (Azurmendi).

¡Sigue en X los artículos más destacados de la semana de Páginas Digital!

¡Recuerda suscribirte al boletín de Páginas Digital!

6

6