La gran profecía del selfie

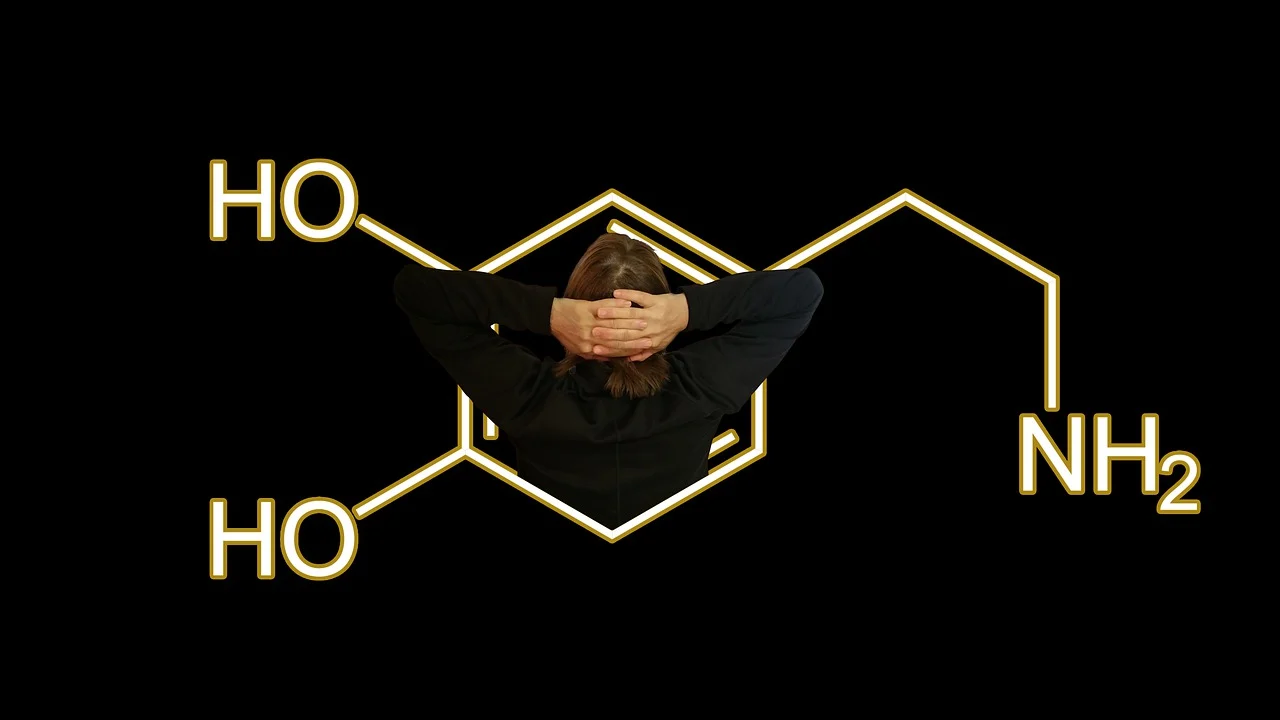

Es una auténtica fiebre. Las estadísticas se han disparado. Los selfies o autofotos invaden las redes. En Instagram aparecen tres millones de imágenes identificadas con la palabra yo, 187 millones con la palabra me y 73 millones con la palabra selfie. Y las estadísticas son de hace unos meses. Ahora seguro que se han disparado. Más del 90 por ciento de los adolescentes estadounidenses se ha hecho un autorretrato y lo ha colgado.

Y la verdad es que casi ninguno de esos retratos registrados con el móvil hace justicia. Muy pocos posan con naturalidad, la cercanía del objetivo deforma los rasgos, la iluminación suele ser desastrosa y no es extraño que se cuele el brazo. Resultado: a menudo es difícil reconocer al protagonista.

El producto final tiene muy poco que ver con el arte de la fotografía. ¿Por qué entonces proliferan tanto? Hace unas semanas, en un curioso estudio titulado “The shooting of the difficulties and loneliness”, el investigador holandés de la Universidad de la Wageningen University, concluía que en realidad el selfie es una llamada de auxilio de aquellos que quieren mantener relaciones sexuales. Puede ser. Pero la escasez de la muestra utilizada en la encuesta y la contaminación del ambiente, la psiquiatría más antigua sigue siendo obsesivamente freudiana, quizás haya contaminado los resultados. La interpretación suena demasiado simple. El hecho es que los nativos digitales ya no tienen esa vergüenza ajena que en otros tiempos provocaba el miedo a aparecer como un narcisista. Carole Lieberman, una de las psiquiatras de moda en Nueva York, sostiene que los selfies son una muestra de la obsesión que tenemos por convertirnos en estrellas. “Las autofotos son un grito: ¡miradme!”, explica esta especialista.

¿Patología individualista o expresión desinhibida de la humanísima necesidad de ser mirado? La cultura popular potsmoderna, con sus excesos, tiene la ventaja de mostrar de forma desencarnada lo que en otros momentos se ocultaba por exceso de suficiencia. El autorretrato constituye un fenómeno típico de la modernidad. Hasta el renacimiento era una excepción. Pero el artista moderno, como el carretero moderno, la prostituta o el santo moderno, están fascinados por su propia subjetividad. El nuevo espectador necesita ser el protagonista de la composición, de la vida, aunque no se le vea (Meninas de Velázquez).

Desde el principio, esa fascinación, que es también entusiasmo por la libertad –no hay verdad objetiva que tenga valor sin una aceptación crítica y voluntaria– siguió dos caminos diferentes. Unos interpretaron su propio retrato en clave racionalista. Para estos el rostro que apare en el lienzo –o en la pantalla– es autosuficiente. Basta con que uno se mire a sí mismo. En el propio yo todo empieza y todo acaba. De ahí se llega a Hegel, a Marx y a los totalitarismos. Otros como Pascal, al mirarse en el espejo, reconocen un eco: el hecho mismo de que existan esas facciones irrepetibles, con los ojos ávidos de ver siempre más, es el signo de una insuficiencia. Este retratado en los momentos lúcidos reconoce que existe porque es mirado y en los instantes de precariedad clama por ser observado. Mirada y existencia coinciden.

No parece que a estas alturas la sensibilidad de los autosuficientes sea la dominante. El optimismo ingenuo con el que comenzó el siglo tras la caída del Muro de Berlín ha desaparecido. Aquel positivismo y naturalismo optimista duraron lo justo. Después de la caída de las Torres Gemelas, vinieron las guerras, el terrorismo internacional, la quiebra de Lehman Brothers, la doble recesión… Solo algunos intelectuales soberbios siguen diciendo que en el Estado o en el mercado o en cualquier otra ideología está la solución. El hombre de la calle siente sofoco en las nuevas celdas racionalistas.

Eso no garantiza per se una apertura. Pero muchos reconocen, reconocemos, que un grito callado y dramático –¡miráme!– nos acompaña al arrastrarnos fuera de la cama. Quizás todos los selfies de Instragram no sean sino una sinfonía compuesta por ese clamor que atraviesa el mundo.

La “película” del evangelio, en la versión de San Juan, empieza con una mirada y acaba con otra. La primera es la que el propio Juan y su amigo Andrés sintieron sobre sus hombros después de haberle preguntado a Jesús dónde vivía. Se fueron con Él y se quedaron atónitos, suspendidos por cómo hablaba, por cómo les miraba. La última fue la de aquellos ojos que le preguntaron a Pedro –con la mayor ternura que haya habido nunca en la historia– ¿me amas? ¿Qué se podía responder ante aquellas pupilas? ¿Qué se podía responder cuando las habías visto mirar a los sembrados, a los animales, a la gente que tenía hambre, a los poderosos, a las viudas, a las prostitutas, a los leprosos –y lo que es más importante–, a ti mismo, como nunca se ha mirado antes?

1.107

1.107