La bella tarea sigue ahí

Gran Bretaña la frívola. España la responsable. 17 millones y medio de votos (51,9 por ciento) a favor de la salida de la Unión Europea en el Reino Unido. Solo 5 millones (21, 2 por ciento) a favor de Podemos en las elecciones del pasado 26 de junio. El populismo de marca hispánica, muy por debajo de sus expectativas. Repite resultado a pesar de su alianza con Izquierda Unida. Por el camino se ha dejado un millón de votos. El valor de estar en Europa es una de las pocas evidencias políticas que todavía se mantienen en pie en la Península Ibérica. El miedo desatado por el resultado del referéndum sobre el brexit, conocido 48 horas antes de que se abrieran las urnas, probablemente restó apoyos a la formación morada, formación fácilmente asimilable al populismo antieuropeo.

Pero sería simplista pensar que, al menos en esto, se cumple el casi nunca cierto “Spain is different”. La mayoría más holgada del PP y el no sorpasso de Podemos al PSOE no suponen ni mucho menos una victoria definitiva. Si acaso se gana tiempo. De momento se ha tapado la hemorragia. No es poca cosa. Una legislatura, aunque sea corta, puede ayudar a limpiar la casa y a corregir errores de bulto.

No conviene confiarse. Los 700.000 votos más que ha tenido el PP en esta ocasión no solucionan la situación. Tampoco el segundo puesto del PSOE, estancado e inmerso en una crisis de identidad que dura ya demasiado tiempo, permite muchas alegrías. El reto populista sigue ahí. El desafío es sin duda político, pero también, y esencialmente, antropológico.

No somos diferentes al resto del mundo. El fenómeno que adquiere múltiples caras (populismo, nacionalismo, fundamentalismo) también tiene versión española. Se expresa políticamente, pero sus raíces se encuentran en ese espacio que tradicionalmente se ha denominado religiosidad. Decididamente, también en Occidente, estamos en una sociedad post-secular en la que las cuestiones de sentido reaparecen con fuerza en la vida pública.

Las herramientas que propone Olivier Roy para comprender el fundamentalismo islámico bien podrían servir para entender qué respuesta puede ser eficaz ante el nacionalismo o el populismo de izquierdas. El francés sostiene que las expresiones de nihilismo violento que invocan el Corán son una consecuencia de la globalización. La mundialización erosiona, cuando no destruye, el proceso circular que siempre ha dominado la relación entre las cuestiones de sentido (la religión) y la cultura. La religiosidad, ideológicamente utilizada, reaparece con fuerza, pero disociada de la cultura que le es propia, cultura que la globalización ha superado. Los talibanes, por ejemplo, destruyen la cultura tradicional afgana. Los neo fundamentalistas islámicos europeos, desarraigados, dejan atrás siglos de tradición musulmana. El patrón de comportamiento se repite en todos los rincones: el nacionalismo hindú se apropia y en cierto modo agostar el legado cultural de la India para sus fines excluyentes, las presidenciales en Estados Unidos acaban con todas las referencias históricas… Desaparece ese ejercicio crítico y sistemático del contenido de la religiosidad que toda cultura ejerce. No hay verificación racional de las propuestas de sentido, a menudo reducidas a sentimentalismo. El proceso es el mismo en algunas formas de fundamentalismo cristiano.

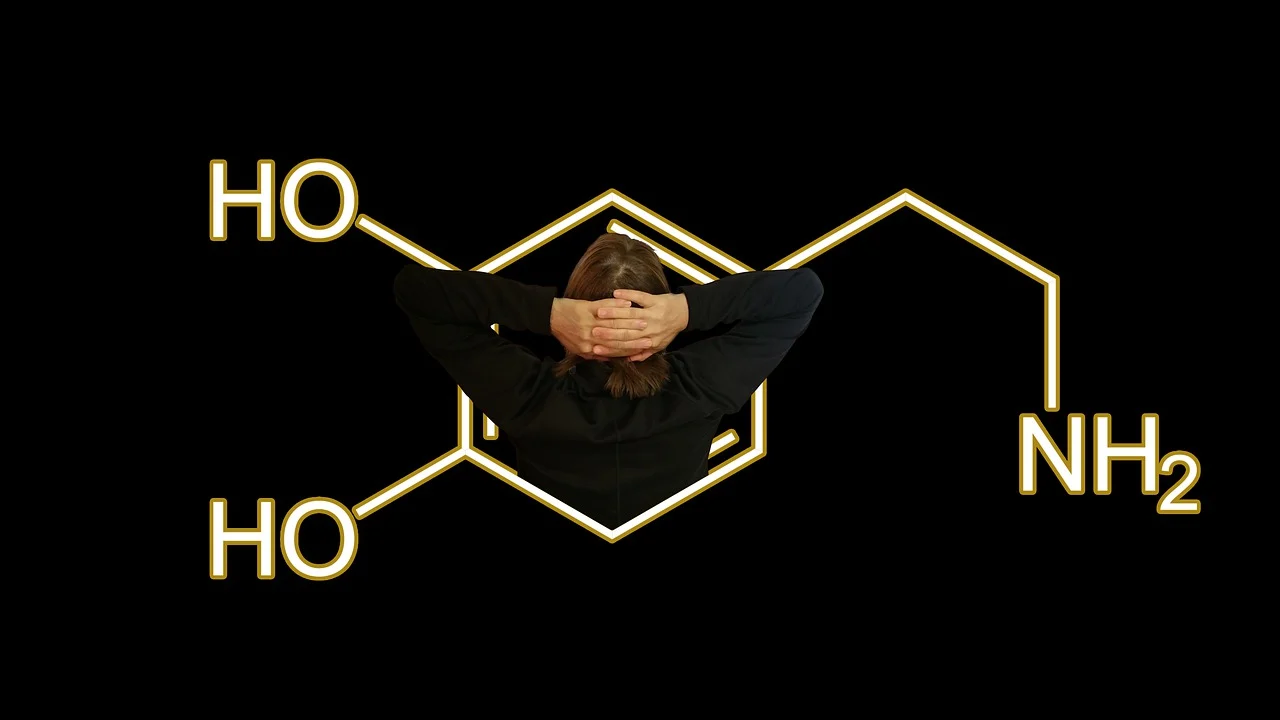

El modelo interpretativo de Roy, con una extrapolación quizás algo forzada y salvando todas las distancias, puede ayudar a entender mejor el fenómeno nacionalista y populista. La que hasta ahora era la cultura europea, en concreto la cultura democrática, ya no forma parte del paisaje y de la experiencia de los europeos. Buena parte de una generación adulta británica y buena parte de la generación joven española ya no cuentan con una cultura de referencia. No tienen herramientas en su propia experiencia que les permitan someter a examen crítico las propuestas de sentido que intentan resolver desafíos como la llegada de refugiados, la globalización económica, la política de austeridad o simplemente la presencia de los otros (el otro que piensa diferente o el otro inmigrante). Sin circularidad entre religiosidad y cultura, los nuevos ídolos, que se pueden llamar nación o revolución, llegan muy pronto a los altares. Quizás eso permita entender por qué entre la nueva generación de españoles, la técnicamente mejor formada, haya una gran facilidad para comprar productos ideológicos de baja calidad, soluciones milagrosas faltas de realismo o discursos de victimización barata que convierten a los otros en enemigos.

Un reto de tales proporciones no se resuelve solo con una buena gestión económica. Hay que reconocer que a los partidos les cuesta trabajo captar esta onda, especialmente desde que la centroderecha y la socialdemocracia se han rendido a la tecnocracia. Ya sería un gran paso que los líderes políticos intuyeran la profundidad educativa –que no formativa– de esta apasionante y bonita tarea. Así sería más fácil que se le diera protagonismo a todo aquello que en la vida social, de hecho, reconstruye un cierto tejido cultural, un susurro de capacidad crítica.

2.178

2.178