El verdadero realismo: pasar de una dinámica de espacios a una dinámica de procesos

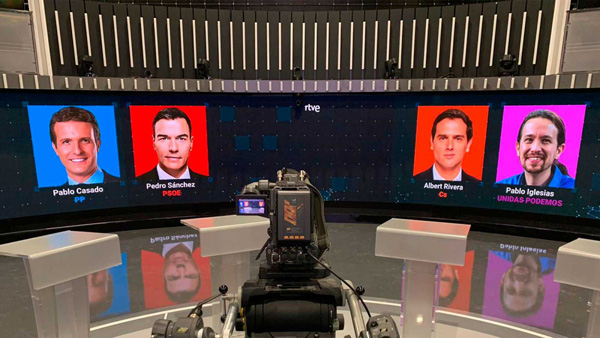

In haec tempore… tres procesos electorales han iniciado su andadura a finales del primer trimestre de 2019 en España. Et in haec tempore… la comunidad cristiana se encuentra en la encrucijada a la hora de depositar el voto: ¿en favor de quién?, aunque la primera cuestión que habría que plantearse es ¿para qué?

En el seno de la comunidad católica en España, no han faltado iniciativas en torno a suscitar un debate y reflexión acerca de lo que ha de ser la política como servicio al bien común y/o como punto de encuentro entre quienes desean una vida buena. Ha calado mucho la profundidad del diagnóstico de la sociedad líquida que el sociólogo Z. Bauman había realizado, así como sigue acuciante la necesidad de liberar –a través de la fe– a la política de la irracionalidad de los mitos políticos y de no exigir a la política lo que ésta no puede darnos; juicios que, a priori, cualquiera que se haya adentrado en la arena de la vida-vida podría suscribir.

A primera vista, y desde la perspectiva de las obras educativas, sociales y culturales del ámbito católico, la cuestión del ejercicio del derecho-deber del voto con responsabilidad podría quedar iluminada a partir de cuatro criterios que han ido resonando en los últimos años: la construcción de la ciudad común; la vida digna para todos; la libertad y subsidiariedad; la estabilidad y desarrollo económico; criterios tales, asimismo, asumibles, en principio.

Digo en principio, porque en la formulación y justificación que de tales criterios se ha hecho, en algunos casos, para legitimar cierto modo de presencia católica en la vida pública, se percibe una visión un tanto reduccionista y simplista del estado de la cuestión: primero, por el hecho de pasar por alto que la política –que parece identificarse con los partidos políticos– es un reflejo de cómo se encuentra la sociedad; segundo, por un excesivo énfasis en la defensa de una idea del Estado en cuanto mero administrador que dejaría campo libre a la iniciativa social; tercero, en línea con lo anterior, la denuncia genérica, vaga y unilateral de un estatalismo que vendría a asfixiar la iniciativa surgida desde abajo; cuarto, la tendencia a una cierta absolutización de la libertad de educación (dicho de otro modo, libertad sin dar nada a cambio –libertad sin responsabilidad–) que parece estar en línea con muchos de los postulados de algunos lobbies de la enseñanza concertada; por último, la ausencia del concepto de libertad económica unida a la responsabilidad social (presente en la Doctrina Social de la Iglesia y tan insistentemente puesta de relieve por el Papa Francisco).

Sin embargo, lo más grave que subyace en la formulación, más o menos diversa, pero con un denominador común, de los planteamientos de esta índole es la asunción acrítica –aceptación sumamente peligrosa– del concepto amigo-enemigo que, en su día, Carl Schmitt formuló y que hemos apreciado en algún manifiesto reciente formulado en el seno de algunas obras católicas en España.

Y es por ello por lo que un análisis de los partidos políticos basado en una formulación unilateral de los criterios antes mencionados resulta simplista y un tanto tendencioso, no tanto por el hecho de afirmar, como se ha sostenido en reiteradas ocasiones, que es el Partido Popular quien favorecería una determinada concepción del hombre, sino por cuanto a que, en el fondo, viene a perpetuarse, al menos teóricamente –aunque también en el daily life–, la dinámica de los espacios: es decir, seguir en el mismo modus operandi de siempre de intentar garantizar espacios de “libertad”, frente a supuestas “pretensiones del poder político”.

A mi juicio, no resulta sostenible una denuncia del “estatalismo” genérico, sin más: primero, porque no resulta coherente criticar al sistema cuando se participa de él (algunos de quienes formulan tales “advertencias” se benefician del sistema, trabajando en colegios concertados, o para quienes, participando en procesos de convocatoria de ayudas y subvenciones en el ámbito de la Administración General del Estado, o de las Administraciones autonómicas y locales, resultan beneficiarios); tampoco resulta sostenible pasar por alto los efectos de la globalización y de la cultura del descarte para justificar una desvinculación de la empresa respecto de su finalidad social –no sólo el beneficio ha de ser el único criterio–; mucho menos, asumir, sin más, el criterio del nosotros y ellos que, en el caso del presente documento, subyace inconscientemente.

En efecto, nuestro principal enemigo –si es que hay que asumir esta dialéctica– no es “el de fuera”, sino la autorreferencialidad que existe, concreta y aguda cual espada de Damocles; una cultura del mirarse hacia dentro que se palpa, se siente y se huele, en los últimos años, en el seno de nuestra comunidad cristiana. No hemos asumido la invitación del Papa Francisco de ser Iglesia en salida, de que el tiempo de los espacios se nos ha pasado, de que se han derrumbado las evidencias. De que si exigimos que nos respeten, tenemos que dar algo a cambio, tenemos que asumir la responsabilidad de ser ciudadanos, de que nuestra libertad termina donde empieza la del otro. Parece que olvidamos que nuestra condición de ciudadanos no sólo nos otorga un corpus de derechos, sino también nos pone delante nuestra dimensión social y nuestras consecuentes responsabilidades para con los demás; entre ellas, la de ser presencia-encuentro en el ágora del siglo XXI. Ello no impide en absoluto el nacimiento de obras que beben de nuestra identidad, nuestro constitutivo ser-pueblo que surge de un Acontecimiento: la Pascua. El problema es si, hoy por hoy, nuestras obras son encuentro para quienes no viven de nuestra fe o, por el contrario, buscamos, más bien, reforzarnos en lo que ya creemos saber. That´s the question.

“El tiempo es superior al espacio”, dice el Papa Francisco en la Evangelium Gaudium. Y ello permite no obsesionarnos por resultados inmediatos, sino soportar con paciencia situaciones adversas o los imprevistos de la realidad. Como dice el Papa, “uno de los pecados que a veces se advierten en actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder y lugar de los tiempos en vez de los procesos. Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación”. Y, a nuestro juicio, ello tiene consecuencias en una falta de libertad y de madurez a la hora de votar: no es que la defensa de la vida, la familia, la libertad de educar no sean factores a tener en cuenta. El problema es que, al afirmarse de una forma unilateral, hacen olvidar otros igual de importantes: el problema de los inmigrantes, la trata de personas, la explotación infantil, la pobreza, la corrupción… y demás efectos de la cultura del descarte. Por eso, indicar el voto a un determinado partido resulta perjudicial y contraproducente, y mina la credibilidad de nuestro “ser presencia”, que ha de ser para los otros y, en ningún modo, ha de identificarse con una opción política, sino que ha de facilitar el ejercicio libre y responsable de la participación política, que no se reduce al voto.

Pasar de una lógica de espacios a una dinámica de procesos: eso es el realismo verdadero de lo posible. Procesos que están llamados a generar encuentro, lo que implica: un narrarme yo, un narrarse los otros, un narrar yo de los otros, y un narrar de los otros acerca de mí. Por eso, el Papa Francisco viene a decirnos que, en una experiencia de madurez y de certeza, el cristiano pone en valor el ordenamiento jurídico, el cristiano, ya sea estando en la política –que será necesario–, ya sea en la vida social, asume su dimensión de ser para los otros, abandona toda pretensión de hegemonía o influencia (los espacios no son el problema, al final, se pueden crear), y es consciente de que todo derecho reconocido (como, por ejemplo, el de crear centros docentes) conlleva una responsabilidad de servicio a sus conciudadanos y de que, ejerciendo, como debe, su derecho de crítica, puede y debe soportar el ser criticado por otros.

Por eso, urge abandonar ciertas inercias organizativas, avanzar en el esfuerzo por desterrar esta cultura individualista que aún subyace en un cierto catolicismo sociológico y asumir que nuestros derechos son para desempeñar nuestras responsabilidades y que no son absolutos, sino que están atravesados por el principio de solidaridad con nuestros conciudadanos. En ello se juega nuestra credibilidad como cristianos y como ciudadanos.

Éste es, nada más y nada menos, nuestro desafío en la sociedad global del siglo XXI.

92

92

0

0