El amargo fruto de los procedimientos

Los españoles asisten asombrados a un nuevo capítulo del deplorable espectáculo en el que se ha convertido la vida política del país desde hace nueve meses. El nuevo capítulo, la dimisión de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, ha llegado después de que él mismo transformara al principal partido de la oposición en un campo de batalla. Prácticamente ha habido que echarlo después de que dos bandos, sus partidarios y sus detractores, se hayan enfrentado como hacían las antiguas asociaciones universitarias en días de huelga, como solo se pelean las escisiones de las formaciones extraparlamentarias. Estamos hablando del partido que más ha gobernado en España, del que sigue gobernando en muchas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El triste espectáculo ha tenido mucho que ver con la personal posición de Pedro Sánchez, que no ha estado dispuesto a aceptar las sucesivas derrotas, que no ha estado dispuesto a facilitar un Gobierno del PP.

Pero la crisis política que vive España desde hace meses y el esperpento en el que por desgracia se ha convertido el PSOE no es solo resultado de la actitud de Sánchez. Es consecuencia de una reducción de la democracia a procedimientos, a formación de mayorías. Reducción muy relacionada con la descomposición del sustrato antropológico que mantiene en pie la vida en común. El problema afecta, en mayor o menor medida, a todos.

El sistema democrático se basa en la toma de decisiones por mayoría dentro de los cauces constitucionales. Pero la mayoría no es el fundamento de la democracia. “Se elige el gobierno, pero no se elige el pueblo”, decía gráficamente Bertolt Brecht. No todo en la democracia es fruto de la voluntad, siempre se parte de un dato previo: una comunidad que ya existe, que acepta serlo. La aceptación de formar parte de una cierta unidad social no es consecuencia de la mayoría. Los primeros teóricos de la democracia moderna recurrieron, para explicarlo, a la figura del contrato social. El primer acuerdo, aunque sea metafóricamente, se basa en la unanimidad. Este dato previo de la vida democrática (yo-soy-contigo) se puede expresar de muchos modos. Pero cuando deja de ser algo evidente y se pretende, conscientemente o inconscientemente, que la mayoría proporcione lo que no puede dar la comunidad política queda empantanada en discusiones de procedimiento, que llevan a discusiones sobre las cuestiones previas al procedimiento y las cuestiones previas, que también son procedimiento, llevan a nuevas cuestiones de procedimiento de las que no hay quien salga. Es lo que le ha pasado al PSOE. Quien haya participado en asambleas universitarias sabe que la cuestión decisiva es la constitución de la mesa moderadora, su formación se enreda siempre otorgando el control no por razones de representatividad sino de poder.

Las tres revoluciones que hicieron posible la democracia moderna construyeron tres relatos diferentes para fundamentar esa unidad previa que da cohesión al sistema de toma de decisiones. La revolución francesa encontró en la pasión de Rousseau su fuerza espiritual. Para el ginebrino el ideal de democracia no era un mero sistema de gobierno, era un nuevo modo de vida, un ideal de fraternidad laico. La revolución estadounidense es hija del pacto eclesiástico de los puritanos que desembarcan en Cape Cod, en Nueva Inglaterra: se habían constituido en comunidad para construir “la ciudad en la colina”. De igual modo la revolución inglesa, la primera de todas, se basa en el sentimiento de formar parte de una comunidad social, y sobre todo económica, que estaba por encima de las diferencias religiosas. Las experiencias y las crisis sucesivas ayudan a “recrear” el acuerdo inicial: en toda Europa, tras la II Guerra Mundial, se vuelve a comenzar después de reconocer una unidad más honda que las heridas provocadas por el fascismo y el antifascismo; en España y Portugal, en los años 70, las transiciones a la democracia son propiciadas por una refundación de la unidad nacional (no solo en lo territorial). Antes que determinar los procesos para formar mayorías, los otros son reconocidos como parte de un “nosotros”.

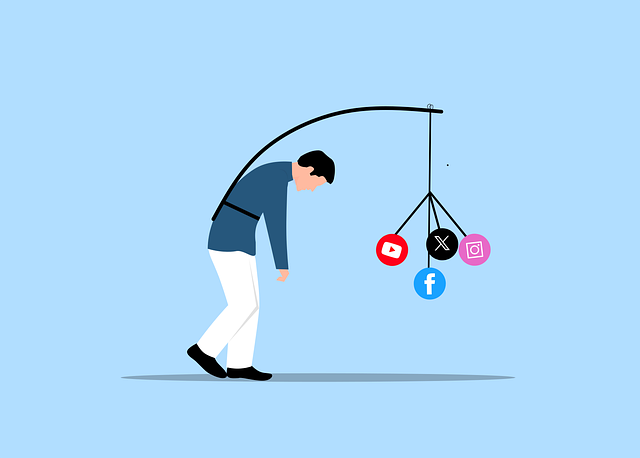

Pero los presupuestos antropológicos que fundaron las tres revoluciones liberales han desaparecido. La nueva generación de políticos españoles, como el resto de los europeos, no han reconquistado lo que era evidente para sus padres. Y el árbol de los procedimientos produce un fruto amargo. El reconocimiento de la comunidad se diluye y eso favorece que el otro sea el mal que hay que vencer con una mayoría suficiente. Otro y mal se convierten en palabras sinónimas. Ese otro es cada vez más grande: primero son los del otro partido, luego son los de mi partido que no son suficientemente drásticos con los del otro partido… La vida política adquiere tintes de secta, los círculos de pertenencia se estrechan, aumenta la desconexión de la realidad.

El votante asiste perplejo a esta violenta búsqueda de mayorías aritméticas, destruida cualquier unidad elemental. Y no se da cuenta de que, muchas veces, está ante un espejo que le devuelve su propia imagen: es verdad que aumentada y deformada, pero idéntica en lo esencial.

Ante un problema tan serio, que desde luego no es solo español, el sociólogo alemán Harald Welzer (autor de “Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI”) habla de relanzar el plano intermedio, el de la propia sociedad. La democracia reducida a procedimiento, la globalización desconcertante, alienta la consideración de los otros como miembros de “totalidades imaginadas” y la abstracción favorece la dialéctica del enemigo. Por el contrario, el encuentro personal, apunta Welzer, es un laboratorio para ensayar nuevas formas de estar juntos. El encuentro con vecinos, compañeros de trabajo, carteros, tenderos… puede ser el comienzo de algo diferente. Con algunas de esas personas hay enfrentamientos, pero son enfrentamientos personales. Fuera de la abstracción, las categorías ideológicas tienden a diluirse y surge la sorpresa al descubrir que ellos son también nosotros. Seguramente hace falta algo más que el roce del que habla Welzer. Pero sin duda las relaciones concretas son necesarias para recuperar la conciencia de una unidad sin la que la democracia muere.

2.443

2.443