Despido de alto coste

Se acerca el otoño. Putin puede en cualquier momento cortar el suministro de petróleo y de gas. Alemania e Italia serían dos de los países que más sufrirían, pero el resto de la UE también sería castigado por el alza mundial de los precios y por la pérdida de valor del euro frente al dólar. La tentación de despedir a Zelensky y de llegar a un cierto acuerdo para detener la guerra y para dejar de sufrir sus consecuencias puede aumentar en las próximas semanas. Tentación seductora, sobre todo, para los países que tradicionalmente más cerca han estado de Moscú y para los partidos políticos financiados por Putin.

Pero lo sucedido con el acuerdo para sacar el cereal ucraniano, a través de Mar Negro, ha sido una señal de cómo Rusia no respeta sus acuerdos. Hasta la semana pasada el bloqueo de la exportación de trigo y maíz pretendía estrangular la economía de Ucrania y hacer presión sobre Occidente con una crisis alimentaria que incrementase la migración. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren ya la falta de comida. Esta táctica de Putin había alarmado a los socios de Moscú en el norte de África y de Oriente Próximo. La carestía de pan y de alimento para el ganado podía volverse contra Moscú. La apertura de una vía, sorteando las minas, como se había pactado en Estambul, podía suponer también una fuente de ingresos para la economía rusa. Era lógico que Moscú estuviera dispuesto a mostrarse más flexible. Lo sorprendente es que, horas después del acuerdo supervisado por Naciones Unidas, cayeran bombas sobre Odessa. Putin o su ejército, o quien esté al mando, no son fiables.

Ucrania no tiene por qué renunciar necesariamente a sus objetivos. La “estrategia de corrosión” de Kiev está dando ciertos resultados: golpea a las defensas de áreas rusas, a su logística, y al abastecimiento que llega de Crimea. El prestigioso analista militar Lawrence Freedman señalaba hace unos días que “la aparente firmeza de Putin esconde una parálisis política”. Las sanciones occidentales, por otra parte, aunque de un modo lento, están surtiendo efecto. No van a servir para ganar la guerra de forma inmediata. Pero el ejército ruso cada vez tiene más dificultades para hacerse con componentes tecnológicos en el mercado internacional. Y sin esos componentes, es muy difícil que sus aviones vuelen y que sean precisos.

No hay que rechazar algún tipo de armisticio que, a cambio de cesiones territoriales, detenga la sangría de vidas humanas. Pero si en esta ocasión no se frena, de un modo u otro, a Putin, la decena de autócratas, al frente de potencias grandes y de potencias medias, pensarán que pueden hacer lo que quieran. El mundo será entonces un lugar aún más peligroso.

Europa, en la medida de lo posible, debe permanecer unida. Si Bruselas convierte su recomendación de ahorrar el 15 por ciento del gas en una obligación, sería un respiro para Putin que países como España la incumplieran. No se trata solo de que los socios de la UE estén dispuestos a mantener una postura conjunta. El Viejo Continente puede ayudar a ganar la guerra estando unido ante el sacrificio y con el sistema de sanciones. Aunque probablemente la mayor contribución que pueda realizar es mantenerse fiel al sistema democrático representativo, con su contrapeso de poderes y con su complejidad institucional.

Hay señales más que suficientes de que eso es precisamente lo que empieza a flaquear. El resultado de las elecciones legislativas en Francia o la caída del Gobierno Draghi son síntomas de que una parte de los ciudadanos europeos hemos decidido, precisamente en este crítico momento, no despedir a Zelensky sino despedirnos de la realidad tal y como se nos presenta.

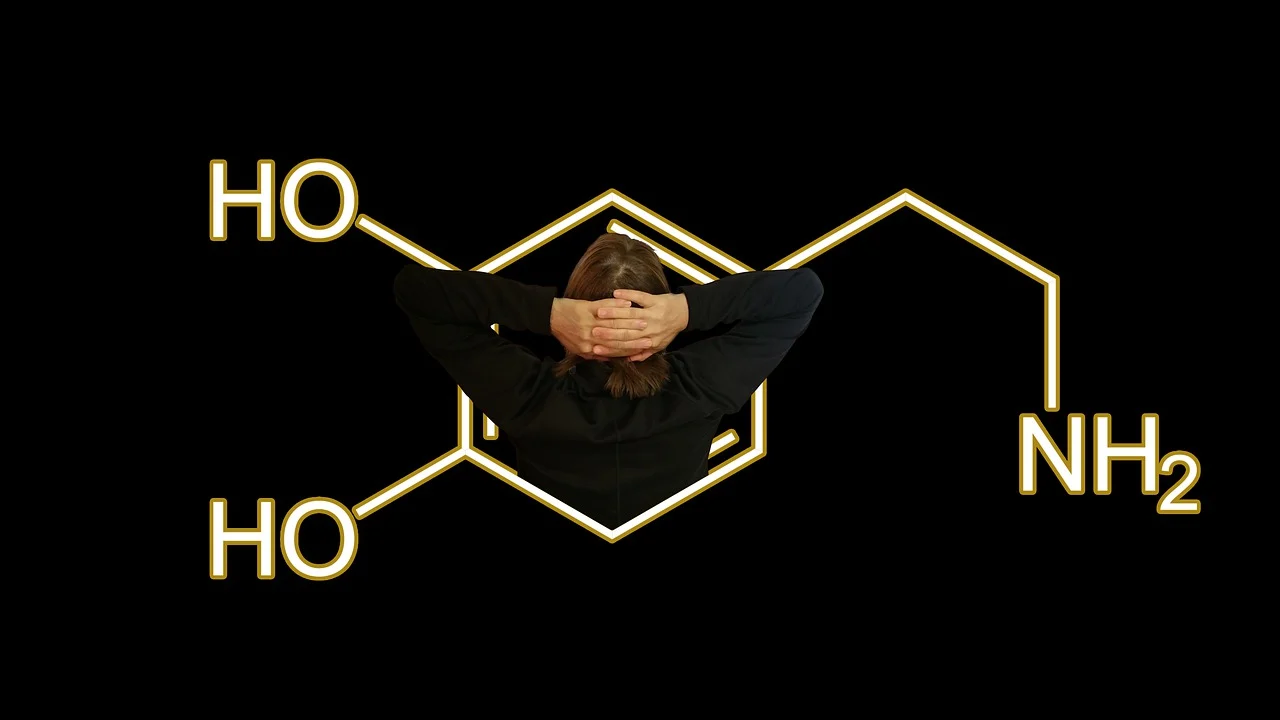

Es un problema de las élites políticas pero también de la opinión pública, dispuesta a aceptar con entusiasmo un alto déficit de verdad. Conocemos el proceso que permite al populismo de derechas o de izquierdas ganar unas elecciones o derrocar a un Gobierno. Se empieza alimentado la antipolítica (se afirma que los políticos tradicionales son los responsables de todos los males). Luego se fomenta la desconfianza hacia las instituciones, operación que pueden alimentar los creadores de opinión para conseguir algo más de audiencia. Al mismo tiempo se extiende la postverdad (o sea la mentira) por el rechazo a cualquier noticia que no confirme la propia ideología. A todo eso se añaden grandes dosis de polarización. Y el terreno está abonado para la aparición y el desarrollo de líderes que hablan en nombre del pueblo. Esos líderes, a su vez, minan la confianza en lo propio de una democracia deliberativa. Nada de esto sucedería sin que desde hace años la sociedad civil no hubiera renunciado a la realidad tal y como es, a su complejidad. Una vez que dejamos de sentirnos responsables (llamados a responder) de las cosas (buenas y malas) que ocurren y nos limitamos a lamentarnos de la crisis, de la llegada de migrantes, de la globalización, de la UE, del progresismo y del conservadurismo, la democracia sale por la ventana y entran por la puerta supuestas soluciones neofascistas o neocomunistas (conviene utilizar estos términos con propiedad). El coste de haberse despedido de la realidad es muy alto.

5

5