Da fuori vediamo cose che i cattolici danno per scontate

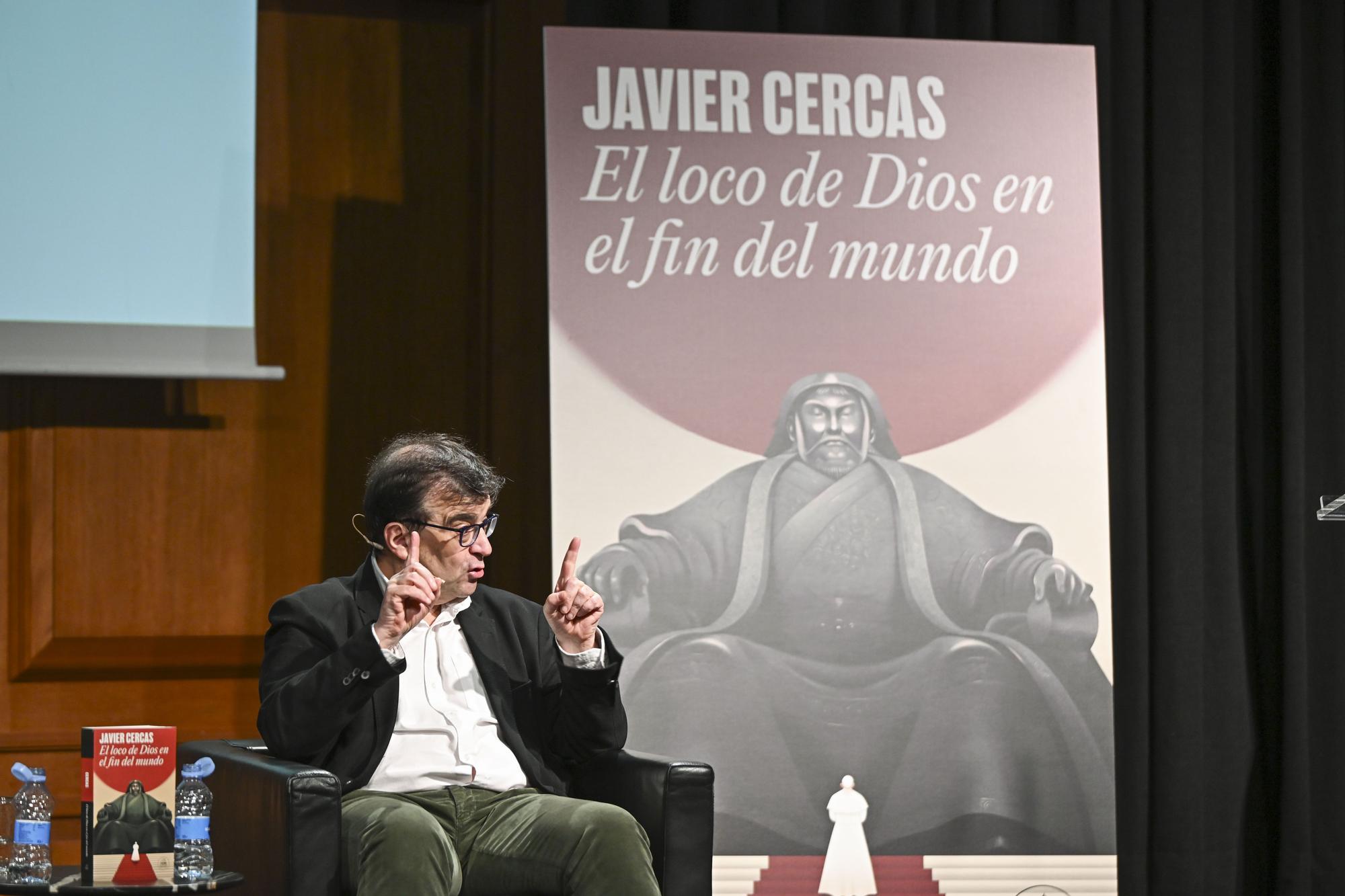

Il tuo libro El loco de Dios en el fin del mundo (Il folle di Dio alla fine del mondo) è un libro che in teoria parla di un viaggio di Papa Francesco in Mongolia, ma in realtà è un libro che parla di molte altre cose. Dici: “Sono ateo, anticlericale, ho un laicismo militante, sono un razionalista, un empio rigoroso…” Chiunque lo direbbe leggendo il tuo libro. A me sembra che il libro non parli solo di Papa Francesco, ma anche se la fede sia ragionevole o meno.

Mi hanno fatto una proposta incredibile, letteralmente incredibile. Non insolita, ma inedita. Cioè, non l’avevano mai fatta a nessuno. Due anni fa ero al Salone del Libro di Torino, che è il grande evento letterario italiano. Stavo firmando libri e mi si avvicina la mia editrice e mi dice: “Javier, c’è una persona del Vaticano che vuole parlare con te”. E a me sembra molto strano. Questa persona si chiama Lorenzo Fazzini, ora è un personaggio del libro. È il direttore della casa editrice del Vaticano. Mi ha detto: «Papa Francesco andrà in Mongolia alla fine di agosto, all’inizio di settembre. Pensiamo che potrebbe interessarti accompagnare Papa Francesco. Ti faciliteremmo il viaggio. Ti apriremmo le porte del Vaticano. Potresti parlare con chi vuoi, chiedere quello che vuoi, vedere quello che vuoi e alla fine scrivere quello che vuoi. Un saggio, un romanzo…». La Mongolia è un paese di tradizione buddista, con meno di 1500 cattolici, cioè niente.

All’inizio esiti, non sei sicuro se accettare la proposta

Ho esitato molto poco. Sono rimasto perplesso perché mi ha avvertito: “Guarda, non l’abbiamo mai offerto a nessuno. Il Vaticano non ha mai aperto le porte a uno scrittore”. Sono rimasto completamente sbalordito. Non mi aspettavo una cosa del genere. Sai perché ho esitato pochissimo? Perché ho capito subito di cosa avrebbe trattato questo libro.

Di tua madre.

Esatto. Mi sono ricordato di mia madre. Mia madre era una donna profondamente credente, seriamente credente. Nel libro si scherza, si dice che rispetto alla fede di mia madre, quella di Papa Francesco era un po’ dubbiosa. Era una donna seriamente credente. E quando è morto mio padre, lei ha detto che avrebbe rivisto mio padre dopo la morte. E non lo diceva perché mia madre era strana, ma perché questo è esattamente il centro del cristianesimo. I cattolici mi danno l’impressione di dimenticarlo. E non lo dico io che è il cuore del cristianesimo, né lo diceva Papa Bergoglio. Lo dice San Paolo.

Quello che mi sorprende è che tu, partendo da questa convinzione di tua madre, continui a voler sapere se quello che lei crede è vero. Un altro, che fosse un ateo anticlericale, laicista, militante, razionalista, anche se volesse molto sua madre, avrebbe potuto dire: “Queste sono cose che crede mia madre, ma io le considero chiuse, non mi interessano più”.

Qui stiamo confondendo le cose. Io sono ateo, ma non sono stupido. So perfettamente, come chiunque altro, minimamente… stavo per dire colto, ma non c’è bisogno di essere colti per capire che la Chiesa cattolica, il cristianesimo, è stato assolutamente determinante per duemila anni di storia. Questo va detto. Sono ateo e anticlericale. A proposito, come Papa Francesco, che era anche lui anticlericale, non era ateo… quando dico questo, c’è gente molto ignorante su cosa sia la Chiesa che pensa che io stia dicendo che Papa Francesco voleva bruciare i preti. L’anticlericalismo, cioè l’essere contro il clericalismo, è una cosa assolutamente fondamentale nella Chiesa cattolica. Io sono tutto quello che ho detto prima, ma culturalmente sono cattolico, sono cristiano come tutti in questo Paese, in Occidente. Benedetto Croce diceva che non possiamo non chiamarci cristiani. Non possiamo smettere di essere cattolici. Veniamo tutti da lì. Veniamo da Atene, da Gerusalemme, da Gesù Cristo e da Socrate.

Una cosa è il cristianesimo culturale e un’altro è quello di tua madre.

Era completamente diverso, in effetti. Il cuore di questo libro è proprio la domanda su ciò in cui credeva mia madre. È assolutamente cruciale. È l’enigma centrale del cristianesimo ed è l’enigma centrale della nostra civiltà. Il tema del libro non è solo Papa Francesco, ma soprattutto capire cosa sta succedendo oggi nella Chiesa. La Chiesa cattolica è stata determinante negli ultimi duemila anni di storia. Da tutti i punti di vista: politico, culturale, etico… in tutti i sensi. Il mio obiettivo è stato quello di approfittare di questa incredibile circostanza per andare lì e scoprire cosa sta succedendo nella Chiesa. La cosa più importante è stata liberarmi dai pregiudizi. Perché tutti, tutti senza eccezioni, siamo pieni di pregiudizi nei confronti della Chiesa cattolica. Tutti, sia quelli che sono a favore che quelli che sono contro.

E come hai fatto a liberarti dei pregiudizi?

Questo è stato il grande sforzo che ho cercato di fare. Parlando con molte persone, leggendo molto e, soprattutto, sforzandomi di capire cos’è oggi la Chiesa, cosa si discute nel cuore della Chiesa vaticana, chi sono coloro che la guidano, chi era questo signore che era Papa Francesco. Questo libro parla in parte di un viaggio in Mongolia, ma soprattutto parla del Vaticano. E credimi, la Mongolia è un posto molto esotico, ma il Vaticano è ancora più esotico della Mongolia. Per me è stato tutto incredibile. Dalla prima pagina, dalla proposta, che non è solo incredibile, ma è inedita, perché non l’avevano mai fatta a nessuno, fino alla fine del libro, che se fossi credente direi che è un piccolo miracolo. E se l’hai letto, non dirlo a nessuno.

Non preoccuparti, non lo dirò, non faccio spoiler.

È stato tutto davvero straordinario, perché mi sono imbattuto in una serie di argomenti di cui non si parla mai.

In effetti tu rimproveri qualcuno e gli dici: “non riuscite a trasmettere il messaggio”.

È vero. Quando si parla della Chiesa, si parla quasi esclusivamente di questioni politiche. La Chiesa cattolica ha avuto secoli in cui era, ovviamente, molto potente e aveva eserciti. Il Papa aveva eserciti e anche Stati. Oggi la Chiesa non ha alcun potere politico reale, effettivo. Abbiamo visto Papa Leone dire dal balcone della Basilica di San Pietro che le guerre devono finire. E siamo tutti super entusiasti che dica queste cose. Quante guerre sono finite? Quando si parla della Chiesa cattolica si parla quasi solo di politica. E invece il discorso religioso, che è l’essenziale – perché il Papa è prima di tutto un leader religioso e la Chiesa cattolica è una confessione religiosa – rimane completamente sepolto. Allora dici che Papa Francesco era anticlericale e la gente si spaventa.

Racconti la tua storia con la fede. Abbandoni la fede dopo aver letto San Manuel Bueno Mártir di Unamuno. E allora la letteratura diventa per te una forma di conoscenza che sostituisce, in un certo senso, la religione. È una forma di conoscenza che non è razionalista, che non è quella che usiamo con la matematica, non è quella che usiamo con la fisica. Mi sembra che tu faccia un paragone tra la fede e la conoscenza estetica. Qual è la differenza tra la conoscenza che produce la letteratura come conoscenza estetica e la conoscenza che produce la fede? Sono simili?

No, sono diverse, sono completamente diverse. Cerco di essere completamente onesto nel libro. Non sono un credente, ero un credente. In realtà sono un tipo normale e comune in questo momento in Spagna, in Europa, in Occidente. Sono stato educato nella fede cristiana, perché la mia famiglia era cattolica, perché la mia educazione è stata cattolica, perché il mio paese è un paese con una solida tradizione cattolica. E a un certo punto ho perso la fede. Questo è molto comune oggi in Europa, in Occidente. Ho perso la fede in questo modo. Vivevo in Catalogna, ogni estate andavo in Estremadura, in un paesino, e un’estate mi è successa una di quelle cose che succedono d’estate. Avevo 14 anni e mi sono innamorato pazzo.

E lei ti ha detto di no.

Quando tornai a Gerona, dove vivevo, volevo impiccarmi al campanile della cattedrale. La situazione era molto grave e per risolverla cercai il libro più serio che trovai, che si rivelò essere San Manuel Bueno Mártir.

Tutta la tua generazione, la mia, è stata segnata da San Manuel Bueno Mártir.

Tutti si ricordano di quel romanzo. Un romanzo breve che racconta la storia di un prete che non crede. Racconta la storia di un sacerdote che perde la fede e che, nonostante ciò, continua a predicare ai suoi fedeli perché pensa che altrimenti sarebbero perduti. Allora io, che fino a quel momento ero stato un ragazzo fantastico, sportivo, insomma, un ottimo studente, molto, molto credente, perché la mia famiglia era molto credente… sono entrato in crisi. Non sono entrato in crisi. Ho perso la fede, ho iniziato a fumare, a bere birra e sono entrato in una specie di caos mentale dal quale non sono ancora uscito.

Esageri un po’ …

No, dico sul serio. E infatti, come dici tu, sono andato a cercare nella letteratura. Da quel momento ho iniziato a leggere in modo diverso. Ho iniziato a leggere non solo per piacere – ero sempre stato un grande lettore – ma anche alla ricerca di conoscenza. Questo l’ho capito molto più tardi. Sono andato alla ricerca delle certezze che avevo perso, alla ricerca delle certezze della fede. Questo è un errore, perché la letteratura non offre certezze, non offre la serenità, la tranquillità, la forza che produce, che dà la fede. Ma quando l’ho scoperto era già troppo tardi. La letteratura è stata per me un surrogato, un sostituto della fede perduta.

Credo che il modo di conoscere la fede e il modo di conoscere la letteratura, in alcune cose, possano assomigliarsi. In entrambi i casi si conoscono degli indizi. Non è una conoscenza sperimentale, è una conoscenza attraverso un impatto estetico.

Ci sono tantissimi personaggi nel libro, ovviamente, e uno di loro è un tipo straordinario che si chiama Tolentino. Il cardinale Tolentino è il prefetto del Dicastero per la Cultura, cioè il ministro della cultura. È un poeta, non un poeta qualsiasi, un grande poeta. I miei amici portoghesi dicono che è il miglior poeta della lingua portoghese. In questo libro si parla di fede, si parla di tante cose che sembrano lontane dall’interesse generale, ma non lo sono, perché se le spieghi bene e se capisci l’argomento possono essere davvero appassionanti. La prova è che questo libro sta andando molto forte.

In una chiacchierata con Tolentino gli dico che la fede è come un’intuizione, come l’intuizione poetica, cioè la percezione di un senso dove gli altri non vedono un senso e la trasmissione di quel senso attraverso un linguaggio sofisticato. Mi riferisco al linguaggio della poesia. E il cardinale mi risponde che è esattamente così, come un’intuizione poetica. Ma poi parlo con Papa Francesco e gli dico: “Il cardinale e io siamo d’accordo sul fatto che la fede è come una sorta di intuizione poetica”. E il Papa mi dice: “No, è come un dono”. Credo che non ci sia differenza tra le due cose, cioè che in fondo sono complementari, se non addirittura la stessa cosa. In ogni caso, la fede non è volontaria. Il narratore di questo libro, che sono io, si chiama “il pazzo senza Dio”. È un pazzo che ha perso Dio. Poi c’è il “pazzo di Dio”, che è il Papa. Papa Francesco si chiamava Francesco per Francesco d’Assisi, che si definiva il pazzo di Dio.

C’è stato un momento in cui ho provato – non in questo libro, ma prima di questo libro, anche se questo libro mi ha cambiato la vita – invidia per i credenti autentici, come mia madre o come i missionari di questo libro, che sono persone davvero eccezionali. Ho provato invidia per la forza, io la chiamo il “superpotere” che hanno queste persone, perché hanno davvero una forza straordinaria. Ho visto mia madre fare cose straordinarie che io non sarei in grado di fare. Ma la fede non è volontaria… No, non puoi dire: “Poiché mi interessa, e poiché questo mi dà molta forza e mi fa stare bene, allora avrò fede o scriverò un’intuizione poetica”. L’intuizione poetica, come la fede, o ce l’hai o non ce l’hai. E che sia un dono o un’intuizione, io l’ho avuta e l’ho persa.

C’è un momento nel libro in cui esci da un pranzo con un gruppo di persone a Roma e dici a te stesso: “Forse se avessi avuto amici come questi avrei avuto fede”. Notate che non esci da una celebrazione liturgica, esci da un pranzo.

Questo la dice lunga su un personaggio che conosci, Lucho Brunelli, un tipo fantastico, forse l’amico più intimo che Papa Francesco aveva a Roma. Lui dice che Papa Francesco parlava della fede come di un’attrazione, come l’attrazione che proviamo per una donna, come l’attrazione erotica. Quello che aveva Cristo, diceva il Papa, era che era un tipo attraente, un tipo interessante.

Un fascino umanamente interessante.

Brunelli dice che quello che porta le persone alla fede è incontrare persone interessanti. E io aggiungerei altro. È una questione fondamentale nel libro: si tratta di trovare persone interessanti con un linguaggio interessante. Per me è chiarissimo, credo che la Chiesa abbia un grave problema di linguaggio.

Se Cristo era attraente, era perché aveva un linguaggio estremamente attraente. L’attrattiva si esprime con un linguaggio attraente. Le cose e il linguaggio vanno di pari passo, ovviamente. La Chiesa ha un linguaggio criptico, cioè nessuno lo capisce. Ti faccio un esempio che faccio sempre. Una delle parole fondamentali del papato di Francesco è una parola che nessuno capisce. Forse tu la capisci, ma il 90% delle persone, o il 95%, non la capisce: “sinodalità”. È una parola assolutamente fondamentale per capire adesso cosa sta facendo la Chiesa. Significa passare da una Chiesa verticale a una Chiesa orizzontale. Significa, se mi spingi – e qui ci sarà qualche teologo che si porterà le mani alla testa, ma l’ho difeso in Vaticano – che ci sia una Chiesa più “democratica”. Non democratica nel senso che ci siano parlamenti o elezioni… ma democratica nel senso etimologico della parola. Democrazia significa potere del popolo e sinodalità significa potere del Popolo di Dio. Per finire in fretta, una Chiesa partecipativa, una Chiesa in cui la gente interviene, in cui la gente esprime la propria opinione, non una Chiesa in cui parla solo la gerarchia. E questo è fondamentale. Ma il linguaggio della Chiesa è un linguaggio vecchio, è un linguaggio arrugginito, melenso…

Tu dici che il problema non è solo un problema di comunicazione. A un certo punto fai una domanda che mi sembra molto interessante. Ti chiedi se la Chiesa continua a cercare il miracolo. Prima dicevi che la fede non si raggiunge con la volontà. Mi sembra interessante perché se la Chiesa finisce per affidarsi solo a certe strutture, a una certa etica, a una certa dottrina, e non al miracolo, perde ciò che le è più proprio.

A volte sembra che la Chiesa si dimentichi di cose fondamentali. Ho citato la più fondamentale di tutte, che è la resurrezione della carne e la vita eterna. Quello che sto per dire è una cosa molto forte, ma è così. Cristo non era solo un ribelle dal punto di vista sociale, era un tipo che diceva cose pericolose, molto pericolose. Era un sovversivo, era un tipo che diceva: «Non sono venuto a portare la pace, ma la spada». Era un uomo che è stato crocifisso perché era pericoloso. Era un ribelle e diceva: «Tutti gli esseri umani sono uguali e meritano misericordia e affetto». E questo in un momento in cui regnava la schiavitù. Un tipo che si circondava di umiliati, di offesi, di poveri, di chi non aveva un posto dove morire, di peccatori, di prostitute, di ladri, di esattori delle tasse per Roma. Era un tipo davvero sovversivo. In Lui c’è una ribellione, non solo sociale, ma direi anche metafisica. Quello che dice il cristianesimo è: “vogliamo vivere di più”. C’è una ribellione contro la morte. Questo è il cuore del cristianesimo. Cioè, la resurrezione della carne e la vita eterna. Non lo dico io né lo dice Papa Francesco, lo dice Paolo e lo dice molto bene: “noi risorgeremo perché Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede”. Cioè, la nostra fede non serve a niente. E a volte sembra che questo, che è terribile, monumentale, che questa ribellione contro la morte, passi in secondo piano. E quando si parla della Chiesa si parla della sua posizione sull’Ucraina, sull’immigrazione… ed è giusto che la Chiesa lo dica. Ma ci sono altre cose, che sono il vero “rock and roll” della Chiesa.

È curioso che un ateo come te dica alla Chiesa che sta dimenticando il centro del dogma e la sua dimensione religiosa.

Senti, sono stato con Enzo Bianchi, che è un grande teologo italiano. E quest’uomo mi ha detto una delle cose più belle che mi abbiano detto su questo libro. Ha detto: “Questo signore, dall’esterno, ci sta ricordando cose che noi abbiamo un po’ messo da parte”. Da fuori vediamo cose che i cattolici dall’interno hanno messo in secondo piano, le danno per scontate». Non ti svelo il finale del libro per non rovinarti la sorpresa…

Ma possiamo dire che alla fine dici che forse il miracolo è possibile. Lasci una porta aperta.

Il pazzo senza Dio, che sono io, il narratore di questo libro, alla fine prova quello che hanno provato molti grandi artisti del XX secolo, la nostalgia di Dio. Cioè la nostalgia del senso. Cioè la nostalgia del miracolo.

In questo siamo tutti, credenti e non credenti.

- Questa intervista è stata realizzata nel programma La mañanas fin de semana, cadena COPE

Legge anche: Carismi, anch’essi essenziali

3

3