Coronavirus y democracia. ¿Despuntará el modelo chino?

Que lo que ha provocado el Covid-19 no es solo una crisis sanitaria ya es opinión general. Sin necesidad de jugar la carta del pesimismo fácil, podemos pensar en todo caso que el alcance (geo)político, social y económico de la crisis provocada por esta pandemia será incluso más grande y duradera que la crisis sanitaria. Ahora escribirlo es fácil. Venimos de meses de limitación de ciertas libertades fundamentales, hemos asistido al derrumbe de los precios del petróleo, el WTI ha llegado incluso a explorar territorios negativos (aunque la principal causa de esto no es el coronavirus) y se han leído estimaciones de recesión de dos cifras, como un 18% en Italia, 15% en España, 10% en Francia y 8% en Alemania (datos de Capital Economics, citados por el Washington Post). Sin olvidar las previsiones de deuda pública y unos datos devastadores para el empleo. Era menos fácil hacerlo en la llamada fase 1, cuando intentábamos comprender el significado de los datos que se nos iban comunicando en ruedas de prensa diarias. Sin embargo, algunos de los observadores más agudos ya sugerían que empezáramos a mirar a la luna (las crisis que se avecinan, los cambios en todos los niveles) más que a nuestro dedo (la crisis sanitaria).

Entre ellos destaca el historiador israelí Yuval Noah Harari, autor entre otros del bestseller ‘Sapiens. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad’, en un largo artículo publicado en el Financial Times.

Harari considera que las decisiones tomadas estos meses determinarán la semblanza del mundo para los años venideros. Pesa sobre él el ejemplo del estado de emergencia declarado por Israel durante la guerra de 1948 y aún en vigor. En la misma línea, Marjorie Buchser ha señalado que las novedades introducidas en estos tiempos de emergencia carecen de pesos y contrapesos adecuados, y tienden a permanecer en vigor incluso con la curva aplanada.

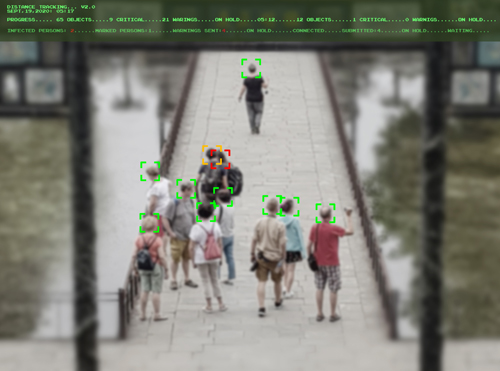

Ahí reside justamente la naturaleza de las emergencias. Aceleran los procesos históricos, como señala Richard Haass en Foreign Affairs, acortando el tiempo que normalmente sería necesario para tomar decisiones importantes como, por ejemplo, la oportunidad de trazar los desplazamientos de los ciudadanos. Decisiones que habría que valorar con más cuidado aún actualmente, en un momento en que la tecnología, nos recuerda Harari, hace posible un modelo de vigilancia totalmente distinto al de los años de la guerra fría, cuando, basándose en la acción de personas físicas, era imposible monitorizar a casi toda la población como hoy podemos imaginar que se puede hacer mediante cámaras y aplicaciones.

La combinación del avance tecnológico y la emergencia sanitaria nos sitúa ante una encrucijada, según Harari: emprender el camino de la vigilancia totalitaria o, por el contrario, optar por el empoderamiento de los ciudadanos. La vigilancia sanitaria, a través de aplicaciones, pulseras (incluso chips subcutáneos, como advierte Harari proyectando un futuro cercano), podrá reducir drásticamente la expansión del virus. Con la misma tecnología también será posible saber en tiempo real la frecuencia de nuestro latido cardiaco, prevenir infartos y salvar muchas vidas. ¿Pero qué efecto colateral puede causar una vigilancia masiva de este tipo, agravado por el procedimiento de urgencia con que se plantea? La misma tecnología, afirma Harari, servirá para monitorizar qué nos hace reír, emocionarnos o enfadarnos, dando a los gobiernos y a las empresas la posibilidad de vendernos cualquier cosa, “ya sea un producto o a un político”.

Si China e Israel (donde Netanyahu ha adelantado a la oposición de la comisión parlamentaria en virtud de la emergencia) son, según Harari, son líderes de este modelo, Corea del Sur, Taiwán y Singapur representan el extremo opuesto. Países que han utilizado la tecnología para combatir la expansión del virus, sí, pero que también han puesto en marcha una amplia campaña de análisis y sobre todo de cooperación ciudadana. “Una población fuertemente motivada y bien informada es generalmente mucho más poderosa y eficaz que una población vigilada e ignorante”, concluye Harari. Podríamos esperar que –casi naturalmente– las democracias liberales occidentales maduras eligieran la vía de la confianza en sus ciudadanos. Pero no ha sido así.

No ha tardado en señalarlo Henry Kissinger (97 años recién cumplidos) en un artículo publicado en el Wall Street Journal. Después de combatir la batalla sanitaria y tomar medidas para atender el estado de la economía, las democracias están llamadas a salvaguardar los principios del orden liberal, afirma el exsecretario de Estado norteamericano. Al hacerlo, deben seguir garantizando esos bienes fundamentales que los individuos por sí solos no pueden procurarse: seguridad, orden, bienestar económico y justicia. Y no solo eso. Si no queremos que el contrato social que rige nuestras sociedades se desintegre, las democracias deben seguir preocupándose por su legitimidad, y no solo por el poder que tienen para imponer su propia voluntad.

El problema, sin embargo, es que cuando la pandemia haya terminado, en muchos países dará la sensación de que las instituciones han fracasado. Y poco importa si ese fracaso es real o no, advierte Kissinger, dará la sensación y eso es lo que importa.

Una posición parecida es la de Hans Kundnani (Chatham House Europe Programme), que afirma que el coronavirus ha sacudido los fundamentos de las democracias y ha puesto en duda su capacidad para proteger a sus ciudadanos. Kundnani da un paso adelante y señala que son concretamente las democracias liberales europeas las que han sufrido más problemas a causa del coronavirus y no las asiáticas, más jóvenes, como Taiwán o Corea del Sur. Kundnani lanza la hipótesis de dos causas que puedan explicar esta diferencia. Por un lado, una mayor competencia de las burocracias asiáticas; por otro, un “residuo autoritario” que las habría ayudado a responder al virus en la primera fase. Si así fuera, según Kundnani, “la pandemia sería un desafío no para la democracia como tal sino para la democracia liberal en particular”.

¿Un siglo chino?

A nivel internacional, la pregunta que emerge con fuerza estos meses es si el desafío que plantea la pandemia a la democracia liberal provocará también el adelanto chino a EE.UU. Así lo plantean Michael Green y Evan S. Medeiros en un artículo publicado en Foreign Affairs. Pero el primer problema según advierten ambos autores, son las previsiones elaboradas en medio de una crisis global, que a veces llevan a conclusiones apresuradas y equivocadas. En efecto, podemos añadir, ante la noticia del cierre de la importante provincia de Hubei parecía natural pensar en un periodo de dificultades para Pekín. Sin ver que ese cierre se convertiría en un término que pronto pasaría a formar parte de nuestras vidas.

Si Green y Medeiros sugieren prudencia, George Friedman da un paso más en su artículo ‘Power and the Rise and Fall of Nation’, señalando que durante la guerra fría no faltaron momentos en que parecía razonable la hipótesis de que la propia Unión Soviética llegara a superar a los Estados Unidos. Pero ese adelanto, por lo que sabemos, nunca se produjo.

Pero por otra parte, el hecho de que no hayan sido exclusivamente los “habituales” de Donald Trump o Mike Pompeo los que dispararan sus acusaciones contra China invita a pensar que también los líderes europeos tienen la percepción de encontrarse ante un punto de inflexión histórico. Josep Borrell, en una entrevista con Le Journal du Dimanche publicada a principios de marzo, afirmaba que Pekín seguramente sea un socio económico de la Unión Europea, pero también “un rival sistémico que trata de promover un modelo alternativo de gobernanza”.

Pero la capacidad de respuesta ante la pandemia en EE.UU. se ha visto considerablemente subestimada, según Green y Medeiros, y más allá de las valoraciones del presidente de turno, la resiliencia americana se basa en una combinación de capacidades y legitimidad política que difícilmente pueden ser puestas en duda por la pandemia.

Sobre el potencial económico norteamericano no hay grandes dudas. La pandemia ha sacado a la luz las disfunciones de la economía americana, pero “si Atenas llora, Esparta no ríe”. La economía china, fuertemente volcada a la exportación, sufrirá la recesión de los países importadores, y los países más afectados por el coronavirus suponen casi el 40% de las exportaciones de Pekín.

Todavía surgen dudas respecto a la legitimidad. De hecho, aunque por un lado parece una torpeza el intento chino de constituir su ‘soft power’ mediante el envío de mascarillas y material sanitario, por otro la imagen americana no brilla precisamente en el resto del mundo. Y no tanto por el comportamiento impulsivo de Trump o por las discutibles decisiones tomadas tras la muerte de George Floyd, sino por el hecho de que buena parte de la opinión pública mundial ha reaccionado a las acusaciones de Pompeo (afirmando que el virus había salido de un laboratorio de Wuhan), recordando las mentiras de la administración de Bush hijo, con Colin Powell delante de la Asamblea General de Naciones Unidas agitando el infame tubo con las armas químicas iraquíes, viático para la invasión de 2003. El problema de la credibilidad norteamericana ha aumentado sin duda con las afirmaciones incoherentes de Trump, pero sus raíces son más profundas y lleva a los aliados de EE.UU, desde Europa hasta Oriente Medio, a buscar vías alternativas para garantizarse la seguridad que hasta hace poco dejaban totalmente en manos de Washington.

Aunque parezca prematuro hablar del comienzo de un “siglo chino”, intelectuales de orientaciones diversas coincide en que es inevitable una redimensión del “imperio” amer4icano. Sobre este punto se ha centrado recientemente un editorial de la revista Limes, titulado ‘El mundo ha cambiado’, donde se pone de manifiesto que tanto Graham Allison como George Friedman convergen en la necesidad de que los americanos tengan que abandonar parte del mundo. Si para Friedman la expansión del aparato militar estadounidense, con sus 150 bases repartidas por el mundo, es más un problema que un recurso porque “el gran peligro para un imperio es la guerra permanente” que agota la fe de los ciudadanos en su país, para Allison el futuro se caracterizará por un retorno a las esferas de influencia, dando a Pekín la posibilidad de construirse la suya propia.

El gran cambio no sería por tanto el ascenso de China a la categoría de nueva superpotencia sino el fin de la globalización como las hemos entendido hasta ahora, garantizada por la extensión del paraguas americano sobre todos los océanos del mundo, y el retorno a un mundo hecho de contextos regionales, conectados entre sí, dentro del cual el orden estaría establecido por potencias locales y no por el garante estadounidense. Un proceso que también implicaría para Estados Unidos la necesidad de “reducir la interdependencia económica con China, sobre todo en sectores política y estratégicamente sensibles” (Jabob Shapiro en el último número de Limes).

Un nuevo mundo post-coronavirus, por tanto. Pero la idea tampoco es demasiado nueva, pues ya lo mencionó hace años Barry Buzan: si EE.UU deja de ser la potencia hegemónica, eso no significa que haya otro en condiciones de llegar a serlo. Ni siquiera la China de Xi. Al contrario, según la hipótesis de Buzan, podemos dirigirnos hacia un mundo formado por algunas grandes potencias, pero sin superpotencias.

46

46

0

0