Convicciones sin realidad

La miniserie Chernóbil de HBO ha hecho furor. Los cinco capítulos escritos por Craig Mazin y dirigidos por Johan Renck han ocupado el hueco dejado en la audiencia por Juego de Tronos. La pasión por lo sucedido en el reactor nuclear ha generado un extraño turismo de la catástrofe. Chernóbil es mucho más que un desastre nuclear. El accidente de 1986, la cadena de decisiones tomadas, la reacción del poder soviético, la respuesta de los científicos y de la población nos hablan del riesgo de la energía atómica, pero también de la fe y de la realidad, de una realidad negada, y de un pensamiento, de una creencia que construía/construye un sistema contra la experiencia.

Nos atrae la serie porque en estos tiempos de miedo y de incertidumbre refleja las consecuencias de un uso imprudente de la tecnología. Efectos que se prolongan en el tiempo más allá de lo que se puede imaginar. No es solo terror al átomo. La ficción da forma a ese fantasma de la sociedad del riesgo que llevamos en el alma y que puede tener mil maneras de concretarse. El temor está dentro de nosotros y sentimos cierta afinidad por los relatos que alimentan lo que el sociólogo Luhmann llamaba “la extravagante preocupación por las improbabilidades extremas”. Es improbable una invasión de migrantes, una muerte por epidemia generalizada, una violenta guerra en todo el planeta. Pero las distopías cinematográficas que insisten en mundos creados por sucesos de este tipo florecen. La afición que tenemos en este comienzo del siglo por las improbabilidades extremas de destrucción más que por las improbabilidades extremas de ser nos retrata.

Ha habidos algunas críticas que le han afeado a Chernóbil no haber reflejado de modo adecuado cómo funcionaba el poder soviético a mitad de los años 80. Probablemente no se le puede pedir a una serie capacidad suficiente para describir algo que era no solo un conflicto entre la verdad o la mentira, o entre los expertos y los burócratas. Los privilegios de las autoridades, la escasa estima por la vida humana y el abuso del Estado marcaron la reacción a la crisis. Pero el caso Chernóbil es más que todo eso. Es el momento en el que se hace evidente el choque entre la fe del hombre soviético y la realidad. Por eso es tan actual. Y por eso hay que volver a la lectura de Voces de Chernóbil. Con el imponente mosaico de testimonios que construye Svetlana Alexievich, en la que aparece la vida real, el amor, el sufrimiento de los que vivieron el accidente y de los que trabajaron cerca de la central, se comprende por qué, como dice uno de los protagonistas, lo ocurrido sirvió para “aprender a decir yo”.

El monólogo de Marat Filipovich, ex ingeniero del Instituto de Energía Nuclear, refleja el sistema de “doble verdad” en el que se vivía y que se parece, a pesar de que estamos en sociedades libres, al nuestro. El problema era la fe, una fe sin base alguna en la realidad.

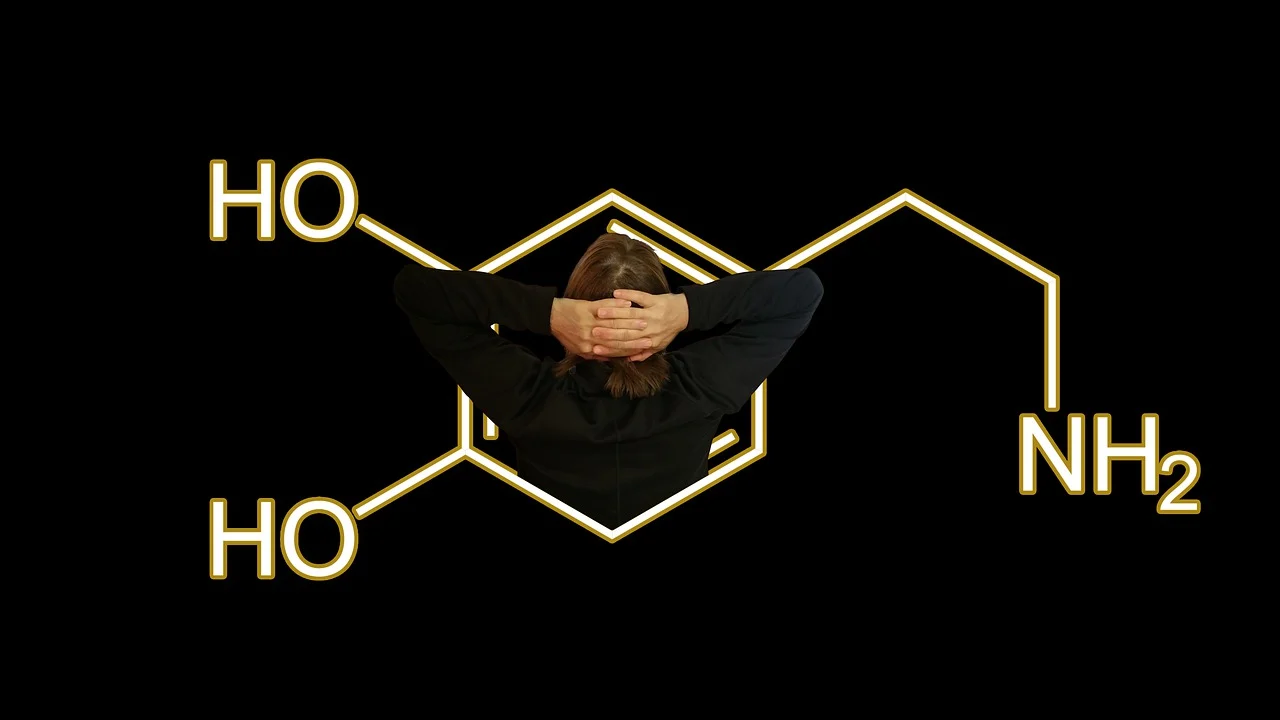

Marat pasea por la zona afectada por la radiación y se espanta. “Tomábamos un salchichón, un huevo… lo pasábamos por los rayos X: no eran alimentos, eran residuos radiactivos”. Pregunta luego qué puede hacer y le responden que realice sus mediciones y que vea la televisión. Y en la televisión escucha a Gorbachov que le dice que se han tomado las medidas urgentes. “Yo, un ingeniero, con 20 años de experiencia, buen conocedor de las leyes de la física, yo le creía”, explica Marat. Toda su experiencia de ingeniero le decía que la zona tenía que ser evacuada, su trabajo de campo le mostraba que la zona no había sido evacuada. Y, sin embargo, creía a Gorbachov. Porque “se había acostumbrado a creer”, a vivir en una creencia que disociaba experiencia de pensamiento. “No recuerdo que ninguno de nuestros trabajadores se negara a viajar a la zona –añade–. Y lo hacían no por miedo a que los expulsaran del Partido, sino por sus convicciones. Ante todo, estaba la certeza de que vivíamos en un mundo hermoso y justo, y de que el hombre estaba por encima de todo, pues representa la medida de todas las cosas. Para muchos, el hundimiento de estas convicciones acabó con un infarto o un suicidio”.

Cuando se han cumplido más de 30 años del accidente y cuando el homo sovieticus está totalmente extinguido, sigue en pie en el mundo liberal un sistema de creencias que censura la realidad real. Por eso es siempre interesante encontrar personas como la directora de cine Isabel Coixet que, al referirse al trabajo de su último rodaje, dice: “cuando estoy en pleno rodaje de un proyecto, hay un momento mágico en el que todo parece encajar y sientes que la cámara capta algo intangible, una corriente de amor que tiene que ver con la química y hasta con la metafísica. Minutos más tarde, me doy cuenta de que era un espejismo y de que tengo que seguir intentando plasmar algo que quizá es inalcanzable: la realidad en todas sus capas, compleja, inasible, complicada, rica, dura”. Cualquier certeza que no surja de esta tensión por esa realidad que Coixet llama “inasible” no te ayuda a decir yo.

506

506