Cómo hablar de Dios en Europa

El Discurso pronunciado por Benedicto XVI en el Colegio de los Bernardinos de París ha conseguido una amplia repercusión en el mundo cultural y mediático[1]. Atlantide quiere sumarse al reconocimiento internacional que ha suscitado el testimonio del Papa, estudiando algunos de sus contenidos más relevantes.

Este Discurso, pronunciado a los dos años de la famosa Vorlesung de Ratisbona, añade un eslabón a la cadena de intervenciones del Papa sobre la cultura de la Europa moderna, con sus dos componentes principales, la de matriz ilustrada y la cristiana, de las que indica sus logros y debilidades. El Discurso a la Curia Romana de diciembre de 2005 y la Lección no pronunciada en la Universidad La Sapienza de Roma son otros jalones de ese esfuerzo por dar razón de nuestra esperanza (cf. 1Pe 3,15) en la situación actual de Europa, a lo que el Pontífice nos invita sin cesar.

El Papa hace un ejercicio de lo que ha venido en llamarse «laicidad positiva». Nos enseña a plantear los términos de un debate sobre algunas cuestiones básicas de la vida común, que figuran entre los fundamentos prepolíticos del sistema democrático.

Aquí me limito a examinar el modo en el que el Papa habla de Dios cuando se dirige a un público compuesto no sólo por católicos sino por intelectuales de muy distintas tendencias así como por representantes del mundo islámico. Omito otros aspectos del Discurso, como su reflexión sobre la Sagrada Escritura, que serán retomados en los siguientes artículos de la revista.

Un estilo que acepta preguntas y ofrece respuestas comprensibles para todos

La primera observación elemental es que el Papa se sitúa enseguida en el presente, según esa sensibilidad por los interlocutores que le caracteriza desde su época de profesor universitario. Comienza formulando en voz alta las preguntas que podían venir a la mente de cualquiera de sus oyentes.

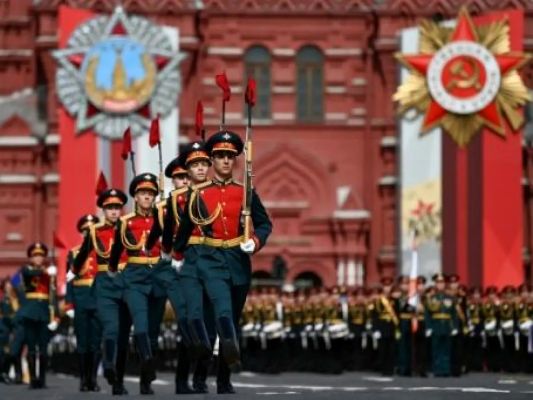

Los sólidos muros del Colegio de los Bernardinos (1245) han conocido todo tipo de avatares. El convento ha irradiado durante siglos su esplendor educativo y cultural sobre la ciudad de París, pero también se ha visto utilizado como prisión o cuartel de bomberos. Sólo recientemente ha vuelto a ser comprado y restaurado por iniciativa del cardenal Lustiger, destinándolo a lugar de investigación y debate sobre las relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Ante esas bóvedas maravillosas el Papa se pregunta si su significado es puramente arqueológico o si todavía conservan un interés para el hombre de hoy: "¿Es ésta una experiencia que representa todavía algo para nosotros, o nos encontramos sólo con un mundo ya pasado?".

Es como si Benedicto XVI se hiciera eco de la tradición medieval de la disputatio en la que el Maestro de teología comenzaba examinando las objeciones del adversario para luego ofrecer sus respuestas[2]. El primer modo de practicar el reconocimiento del otro es acoger sus preguntas y permitir que resuenen en nosotros, sin artificio. De esta manera comienza un diálogo, a partir de la posición que realmente mantiene el interlocutor y no la que debería mantener. Sólo así la respuesta le podrá ser de utilidad, de acuerdo con la aguda intuición de Reinhold Niebuhr, cuando afirmaba que "nada es más incomprensible que la respuesta a una pregunta que no se ha hecho"[3].

La capacidad de reconocimiento del otro, decisiva para toda vida social, no es fruto de una mera deferencia o cortesía hacia los demás. Implica un ejercicio consciente de la razón precisamente en su capacidad de formular preguntas sobre el sentido de la realidad. Frente al escepticismo de los que privan a la razón de su capacidad no ya de responder, sino incluso de preguntar, Benedicto XVI comienza indagando sobre el sentido de aquel lugar histórico en sí mismo y para nosotros. Así abre a la razón la posibilidad de encontrar una respuesta significativa y con ello testimonia su confianza en la razón misma como instrumento para alcanzarla.

La segunda enseñanza que nos ofrece el Papa en su Discurso proviene del modo de responder a las preguntas. No enuncia directamente una doctrina sobre la vida espiritual sino que tiene la paciencia de describir la vida de aquella comunidad monástica. Si no me equivoco, lo que hace el Papa es ilustrar varios aspectos de la experiencia humana tal y como de hecho fue vivida por los monjes cistercienses. Muestra cómo esa experiencia concreta tiene valor universal -comprensible por tanto para cualquier interlocutor- reivindicando a la vez las dos dimensiones típicas del «método de la encarnación»: el Padre ha elegido una historia singular -la de su Hijo Jesucristo y la de quienes la han prolongado en su cuerpo eclesial, mediante el don del Espíritu Santo- que pretende tener validez universal, es decir, ser verdad.

Para ello el Papa sintetiza cuatro rasgos de la cultura monástica. En primer lugar, el amor a la Palabra de Dios conlleva un amor a las letras, que suscita una cultura del lenguaje. El deseo de comprender la Escritura y su doctrina sagrada se traduce en la proliferación de los estudios sobre la lengua y sobre la hermenéutica de los textos literarios, de copias manuscritas de grandes obras antiguas, de construcción de bibliotecas y de creación de escuelas (la dominici servitii schola de san Benito) para profundizar en la Palabra de Dios.

Ahora bien, en segundo lugar, la tarea de interpretación del texto sagrado no es nunca puramente individual, por mucho que su mensaje toque hasta lo más hondo el corazón de cada uno y reclame su respuesta personal, sino que "introduce en la comunión con cuantos caminan en la fe". Por eso hay una analogía entre la escuela monástica y la escuela rabínica, en cuanto que ambas constituyen el lugar hermenéutico imprescindible para la adecuada comprensión de la sacra pagina. Surge así una cultura de las formas de vida comunitaria.

El diálogo con Dios, que nos dirige su Palabra viva, se expresa en la oración litúrgica, especialmente los Salmos, que habitualmente iban acompañados de instrucciones sobre su canto, y de sugerencias sobre los instrumentos musicales. Aparece entonces, como tercer rasgo, una cultura de la belleza a través de la música sacra. Quien se tome la molestia de rememorar las obras de arte que han nacido de la creatividad espiritual de los cristianos, desde el gregoriano hasta Poulenc o Messiaen, pasando por Victoria, Bach o Mozart, no tendrá muchas dificultades para entender el alcance de este criterio en la historia cultural de Europa. Y tampoco tendrá dificultad para comprender cuánto perjuicio se sigue de muchas celebraciones litúrgicas actuales que parecen reñidas con cualquier asomo de belleza en el canto o de orden en los gestos comunes, hundiendo a los fieles en la regio dissimilitudinis de agustiniana memoria.

Por fin, la vida monástica da origen a una cultura del trabajo manual. De nuevo, el Papa encuentra aquí una analogía con la tradición rabínica, que él personifica en la actitud de san Pablo, frente a la sensibilidad de los sabios griegos, cuya dedicación a la theoria era incompatible con las tareas manuales, consideradas inferiores. La tradición agustiniana y benedictina encarnaba, en cambio, un ideal fundado en san Juan, quien nos dice que el Padre trabaja y asimismo el Hijo trabaja (cf. Jn 5,17). De aquí deduce el Papa una interesante conclusión teológica: "El mundo greco-romano no conocía ningún Dios Creador; la divinidad suprema, según su manera de pensar, no podía, por decirlo así, ensuciarse las manos con la creación de la materia. «Construir» el mundo quedaba reservado al demiurgo, una deidad subordinada. Muy distinto el Dios cristiano: Él, el Uno, el verdadero y único Dios, es también el Creador. Dios trabaja; continúa trabajando en y sobre la historia de los hombres. En Cristo entra como Persona en el trabajo fatigoso de la historia".

Estos cuatro rasgos: amor al lenguaje y a los libros, amor a la vida comunitaria, amor a la belleza y amor al trabajo, son propios de una cultura humana. Sobre ellos cabe edificar una vida social buena. Por eso decíamos que el Papa contribuye a una «laicidad positiva» al mostrar que esas actitudes -entre otras- alimentan una cultura y así constituyen un fundamento social imprescindible para desarrollar la civilización. En efecto, sin esa cultura "el desarrollo de Europa, su ethos y su formación del mundo son impensables". Sin esa riqueza cultural de la sociedad el sistema político se va reduciendo a puros procedimientos formales que no consiguen ordenar el ejercicio del poder al servicio del bien común.

No es verosímil que los asistentes al acto de aquel día de final de verano de 2008 se sintieran excluidos, como si su humanidad o su tradición cultural quedase de antemano marginada. Más bien al contrario, hay que suponer que se habrán sentido reconocidos en las palabras del Papa todos aquellos hombres que consideren suyas esas dimensiones de la experiencia humana elemental, en las que se reflejan las exigencias y evidencias elementales de bien, de unidad, de justicia, de verdad, de belleza. Se puede incluir entre ellos a muchos de los oyentes que, al no ser cristianos, no habrán compartido la explicación del origen de aquella cultura: el don sobrenatural de la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, hecho hombre propter nos homines et propter nostram salutem.

Quizá por eso no pocos intelectuales europeos distantes de la fe cristiana consideren hoy a Benedicto XVI como uno de los pocos referentes significativos para construir el futuro de Europa. Su diálogo con Jürgen Habermas en Alemania, el reciente libro de Marcello Pera en Italia, o las posiciones de Gustavo Bueno en España, entre otros, pueden ser suficientes para ilustrar esta tendencia[4].

Ejercer la razón y la libertad hasta el fondo

El primer modo con el que el Papa ha usado la razón ha sido el de formular preguntas. Y a continuación ha elegido un método «histórico» o narrativo para describir los elementos de la cultura monástica. Pero con ello no ha llegado al final del camino. No se detiene mientras no alcanza con la razón el Fundamento, que puede ser reconocido a través de los fenómenos que hemos descrito.

Desde el principio mismo del Discurso, el Pontífice ya alude al motivo de fondo del comportamiento de los monjes. Quiere evitar cualquier riesgo de dividir la experiencia, que es una en sus dimensiones humana y cristiana. Por eso, en unas líneas que son, a mi juicio, un auténtico ejemplo de método para el diálogo y el anuncio a los europeos de hoy, dice lo siguiente, al referirse a los monjes: "¿Qué les movía a aquellas personas a reunirse en lugares así? ¿Qué intenciones tenían? ¿Cómo vivieron? Primeramente y como cosa importante hay que decir con gran realismo que no estaba en su intención crear una cultura y ni siquiera conservar una cultura del pasado. Su motivación era mucho más elemental. Su objetivo era: quaerere Deum, buscar a Dios. En la confusión de un tiempo en que nada parecía quedar en pie, los monjes querían dedicarse a lo esencial: trabajar con tesón por dar con lo que vale y permanece siempre, encontrar la misma Vida. Buscaban a Dios".

Recorramos algunas afirmaciones de esta cita. Vuelve a saltar a la vista la importancia de las preguntas que nacen de la observación de la realidad. Y en la respuesta el Papa ofrece pautas decisivas para esta hora de Europa, que también es confusa por motivos similares a los de entonces: "la gran fractura cultural provocada por las migraciones de los pueblos y el nuevo orden de los Estados que se estaban formando". En esa situación, la cultura cristiana no nace allí donde se persigue primordialmente contener la confusión y para ello se intentan producir -o defender- los efectos humanizadores de la cultura cristiana, lo que podríamos llamar los valores del humanismo cristiano. Ahora bien, dado que no cabe pensar que Benedicto XVI sea contrario a tales valores -no lo somos ningún cristiano- ¿qué nos está indicando el Papa? Nos invita a no dar nunca por supuesto que esos efectos positivos nacen de una motivación más honda, podríamos decir que previa a la creación o defensa de una civilización. Quienes convirtieron la confusión en orden y en convivencia fueron los que buscaban a Dios. Eso era lo esencial.

Para que podamos entender esta afirmación, el Papa la ilustra existencialmente. Se ve que un hombre busca a Dios cuando "trabaja con tesón por dar con lo que vale, con lo que permanece siempre". Esta observación existencial del Papa es aceptable universalmente. Se podrá discutir la determinación de qué es lo que vale. Pero será posible empezar a entenderse con quienes consideren que en estos tiempos conviene trabajar con tesón por dar con lo que vale, con lo que permanece siempre. No podemos levantarnos ningún día sin sentirnos urgidos hasta la última fibra de nuestro ser por dar con algo que valga y permanezca siempre: en el trabajo, en el afecto, en el descanso. Necesitamos encontrar la vida, la vida misma. No podemos evitar estas preguntas: ¿qué va a ser de mí?, o ¿estoy haciendo de mi vida el mejor uso posible? ¿Estoy viviendo del mejor modo que podría vivir? A través de estas preguntas se manifiesta nuestro deseo más profundo, nuestro deseo de vivir en plenitud, de conocer la verdad, de ser felices. De ahí que no sintamos extraño a ningún hombre que se las haga.

De las palabras del Papa se desprende una actitud de lucha, de esfuerzo por buscar y encontrar la verdad para la propia vida, sin considerarla como un patrimonio ya adquirido que no exija volver a decidir todos los días sobre ella. Es indudable que el conocimiento y el amor de Cristo son despertados y alimentados por una tradición a la que pertenecemos, en la que hemos nacido o a la que nos hemos incorporado por la gracia de un encuentro. En ambos casos el don recibido gratis se convierte siempre en tarea, en ese trabajo personal para que cada uno haga suyo lo que vale, lo que permanece. No puede ser de otro modo cuando se trata nada menos que de la relación personal con Dios, que nunca será una mera herencia del pasado, un puro rasgo cultural. Nada pone tan plenamente en juego las dimensiones de la experiencia humana: razón, afecto, libertad como la relación con el Misterio de Dios en cada instante y en cada circunstancia.

El mismo Benedicto XVI ha ofrecido la interpretación autorizada de este Discurso y ha identificado en la relación personal con Dios el núcleo de la laicidad positiva. "La auténtica laicidad no es prescindir de la dimensión espiritual, sino reconocer que precisamente ésta, radicalmente, es garante de nuestra libertad y de la autonomía de las realidades terrenas, gracias a los dictados de la Sabiduría creadora que la conciencia humana sabe acoger y realizar". Por eso los resultados humanizadores de la cultura monástica que hemos descrito no se pueden desvincular nunca de su origen, que es la relación personal con Dios: "[…] quaerere Deum – buscar a Dios, estar en camino hacia Dios, sigue siendo hoy como ayer la vía maestra y el fundamento de toda verdadera cultura"[5].

Donde la pura razón no alcanza: Él se ha mostrado personalmente

El Discurso de París contiene todavía algunas consideraciones muy importantes para nuestra pregunta sobre Dios. Benedicto XVI aclara desde el principio que la búsqueda de Dios no era indeterminada o genérica. Los monjes "eran cristianos, no se trataba de una expedición por un desierto sin caminos, una búsqueda hacia el vacío absoluto. Dios mismo había puesto señales de pista, incluso había allanado un camino, y de lo que se trataba era de encontrarlo y seguirlo". Dios no se identifica con una trascendencia negativa, en la que el «puro ser» indeterminado coincida con la «pura nada», tan de moda en los nihilismos de occidente o del lejano oriente. Antes bien, el Dios que es plenitud de amor en su propia vida trinitaria ha querido primero darnos pistas -podemos suponer que el Papa se refiere a la creación- y luego allanar un camino -en la revelación de uno y otro Testamento- para que la búsqueda del hombre adquiera una modalidad nueva. No es una pura especulación sino algo mucho más sencillo y dramático: encontrar y seguir una Presencia histórica, la del Hijo encarnado.

Dios no es una idea más o menos sofisticada que el hombre puede explorar por sí mismo, empleando el tiempo y los recursos que fuera menester, hasta esclarecerla del todo. Dios es Uno, una realidad singular y personal, que sólo se puede conocer de verdad cuando Él se manifiesta. Si esto es así, los hombres deben modificar su comprensión de lo universal, a la luz de la singularidad del ser divino. En efecto, que lo verdaderamente universal sea Uno singular (Dios) limita las pretensiones que ha enarbolado la razón moderna, y le «fuerza» a abrirse a la espera, a la libre escucha de una revelación histórica. Si el Fundamento es Uno singular, para conocerlo de verdad, para saber Quién es, será necesario escucharlo, si libremente quisiera desvelarse (como Platón ya había presentido en su Fedón). Ése es el acontecimiento por el que los hombres realmente suspiran y que ahora se ha manifestado en la historia.

El Papa lo retoma muy bellamente cuando, al final del Discurso, comenta la escena de Pablo en el Areópago (cf. Hch 17, 18-34). Frente a distintas tendencias del pensamiento filosófico moderno y contemporáneo, Benedicto XVI evoca dos características típicas de Dios en la tradición judeo-cristiana: su carácter real y no meramente pensado, y su efectiva comunicación en la historia humana. De la primera, que ya hemos comentado, dice el Papa: "Lo más profundo del pensamiento y del sentimiento humano sabe en cierto modo que Él tiene que existir. Que en el origen de todas las cosas debe estar no la irracionalidad, sino la Razón creativa; no el ciego destino, sino la libertad. Sin embargo, pese a que todos los hombres en cierto modo sabemos esto -como Pablo subraya en la Carta a los Romanos (1, 21)- ese saber permanece irreal: Un Dios sólo pensado e inventado no es un Dios". En la presente condición histórica, todos los hombres disponen de una razón que les puede atestiguar la existencia de Dios, pero ese conocimiento puede a su vez quedar tan oscurecido que se vuelve irreal. Un Dios que sólo existiera porque lo pensamos o -peor aún- lo inventamos, no es simplemente Dios. De ahí que el Papa concluya su Discurso con el anuncio inequívoco del acontecimiento que todo hombre anhela: "La novedad del anuncio cristiano es la posibilidad de decir ahora a todos los pueblos: Él se ha revelado. Él personalmente. Y ahora está abierto el camino hacia Él. La novedad del anuncio cristiano no consiste en un pensamiento sino en un hecho: Él se ha mostrado. Pero esto no es un hecho ciego, sino un hecho que, en sí mismo, es Logos -presencia de la Razón eterna en nuestra carne. Verbum caro factum est (Jn 1,14): precisamente así en el hecho ahora está el Logos, el Logos presente en medio de nosotros. El hecho es razonable".

Reaparece al final del Discurso, en un lenguaje más reflexivo, el método de la encarnación, que al principio se había descrito narrando una historia concreta. Si la vida de los monjes estaba entretejida de hechos razonables, y por tanto se podía comprender y compartir, ahora sabemos que se debía a que su origen es un Hecho único, la Encarnación del Hijo, que en sí mismo es Logos y por tanto "presencia de la Razón eterna en nuestra carne", dentro del ámbito de la experiencia humana.

Se alcanza así la cima de esta intervención de Benedicto XVI. Ha ido acompañando a sus oyentes, desde sus propias preguntas, a través del relato de una tradición, hasta llegar a proclamar los dogmas cristianos por antonomasia: Trinidad y Encarnación. Desde luego no se puede acceder a ellos sin la luz sobrenatural de la fe, pero sus reflejos humanizadores han podido ser reconocidos por todos. Creer en Jesucristo es un acto imposible sin la gracia de Dios, pero quien lo realiza sabe que cree porque es creíble, porque es razonable para la humanidad propia y la de todos, como siempre destacaron Agustín y Tomás[6]. Por eso, puede concluir el Papa con una preciosa sugerencia misionera: "los cristianos de la Iglesia naciente no consideraron su anuncio misionero como una propaganda, que debiera servir para que el propio grupo creciera, sino como una necesidad intrínseca derivada de la naturaleza de su fe: el Dios en el que creían era el Dios de todos, el Dios uno y verdadero que se había mostrado en la historia de Israel y finalmente en su Hijo, dando así la respuesta que tenía en cuenta a todos y que, en su intimidad, todos los hombres esperan".

[1] Citamos el Discurso en la versión española oficial publicada en la página web de la Santa Sede: www.vatican.va

[2] Para empaparse del clima intelectual y cultural de la Edad Media siguen siendo apasionantes las obras clásicas de M.D. CHENU sobre la teología en los siglos XII y XIII.

[3] R. NIEBUHR, Il destino e la storia. Antologia degli scritti. Milano, Rizzoli, 1999. 66.

[4] J. HABERMAS-J. RATZINGER, Dialéctica de la secularización. Madrid, Encuentro, 2006. M. PERA, Perché dobbiamo dirci cristiani. Il liberalismo, l'Europa, l'etica. Milano, Mondadori, 2008. G. BUENO, "¡Dios salve la razón!" en: AA.VV., Dios salve la razón. Madrid, Encuentro, 2008. 57-92.

[5] Ángelus de la Audiencia general del miércoles 17 de septiembre de 2008.

[6] Cf. SAN AGUSTÍN, De praedestinatione sanctorum II, 5. SANTO TOMÁS, Summa Theologiae II-II q.1 a.4 ad2; q.2 a.9 ad3.

0

0

5

5