Cerrar heridas

“Es el momento para cerrar las heridas”, una buena frase, una estupenda frase del presidente electo de los Estados Unidos. Biden, después de un recuento de infarto, ha hecho un buen discurso para celebrar una victoria que Trump se niega a reconocer. Va a ser un programa difícil de ejecutar porque las heridas en su país, como en buena parte de Occidente, llegan hasta la última célula del organismo social.

Biden ha ganado con un margen amplio, pero no aplastante. Pero los electores, aunque se empeñen algunos editorialistas de la Costa Este, no han mandado el mensaje de que Trump es inaceptable. El candidato demócrata se ha impuesto por tres puntos en el voto popular. Los titulares que atribuyen la derrota del republicano al abandono de los votantes blancos críticos con la globalización, en el cinturón industrial del Medio Oeste, pueden ser efectistas. Pero la realidad es siempre más compleja. Ni en Wisconsin, ni en Michigan, ni en Pensilvania, Biden ha superado a Trump por más de un punto. No ha habido un abandono masivo y radical del hombre que hizo del proteccionismo una de sus banderas. Las categorías demoscópicas se han revelado demasiado esquemáticas. Hay sí, más evangélicos blancos, que han votado a Biden que a Trump. Biden ha avanzado entre los blancos y Trump entre los negros, los hispanos y los asiáticos. Pero intentar entender el voto solo con moldes identitarios es la mejor manera de caer, desde el principio, en la trampa en la que está atascada la política de Estados Unidos y la política occidental desde hace décadas.

Si Biden quiere realmente cerrar heridas tendrá que superar lo que, con acierto, David Brooks ha llamado una “guerra religiosa”. Una polarización que traslada a la política y usa la política para enfrentar diferentes modos de entender la vida. Cada parte en conflicto considera que el ejercicio del poder es la mejor manera de hacer triunfar un determinado sistema de ideas.

La derecha estadounidense, hace algo más de diez años, creyó llegado el momento de deshacerse del complejo tecnocrático. Era necesario hacer una guerra cultural al mundo liberal (progresista). En la primera oleada de guerras culturales, muchos en la izquierda rechazaban los ideales de la Ilustración por imperialistas. Desde hace un decenio la derecha ataca al progreso porque lo considera parte de un plan de las élites intelectuales para socavar los valores tradicionales. El trumpismo, no Trump, ha estado apoyado por algunos grupos convencidos de la urgencia de plantar batalla a una concepción que utilizaba los resortes del poder para imponer su sensibilidad. El término guerra cultural ha hecho fortuna en la nueva derecha de algunos países de Europa.

En esta dialéctica, gran parte del mundo liberal ha reaccionado en los últimos cuatro años dominado por un antitrumpismo hiperventilado. El progresismo ha vivido una guerra cultural que, como señalan algunos analistas con acierto, ha tenido mucho de obsesión colectiva. La maldad de Trump lo ocupaba todo: los argumentos de novelas, de películas, de series. Ha habido pocos esfuerzos sinceros para comprender por qué Trump había ganado, qué sentían, que querían los que habían optado por el que, sin duda, ha sido uno de los peores presidentes de los Estados Unidos. Las caricaturas esquemáticas del granjero con peto y con armas en su pick up, del blanco desclasado por la globalización, del cristiano integrista han simplificado lo complejo.

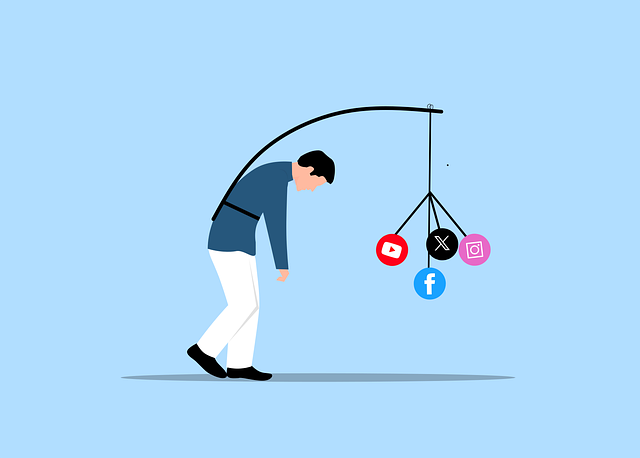

Los medios progresistas, determinados cada vez más por un cierto target y por la necesidad de sobrevivir en una sociedad cada vez más segmentada, han saturado una conversación nacional que ha dejado de ser conversación. El narcisismo de las redes sociales a menudo ha empeorado la situación. Se fija posición en pocos caracteres y esa posición se convierte en fetiche psicológico (esto sucede en los dos bandos). La guerra cultural del progresismo ha subido tanto de tono que, por ejemplo, en el feminismo se ha convertido en una guerra civil. Una parte de las feministas descalifican a otras porque no lo son del modo correcto. Las feministas de la igualdad se enfrentan a las de la diferencia y las segundas piensan que las primeras se han quedado anticuadas.

Los demócratas han avanzado en el voto blanco. Pero cerrar heridas no es solo reconectar con la clase media y la clase obrera. Es acabar con la teologización de la política del trumpismo y del antitrumpismo. La cuestión decisiva, como señala Lilla, es cambiar esa pseudopolítica de la mirada hacia uno mismo que te hace definirte de una forma cada vez más excluyente y estrecha. El problema es que, a los jóvenes y no tan jóvenes, en buena parte de Occidente, no se les educa para pensar en el bien común, para garantizarlo en términos prácticos y para convencer a gente muy distinta de la necesidad de un esfuerzo compartido. Es lo opuesto a una guerra religiosa. Es una tarea demasiado complicada para un presidente, aunque sea el presidente de los Estados Unidos. El cambio solo puede venir desde abajo.

61

61