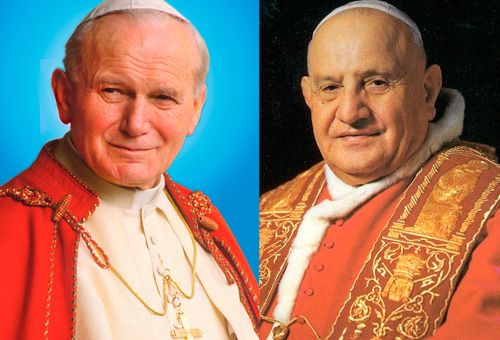

La alegría los dos juanes

Este domingo en la Plaza de San Pedro se ha ratificado lo que el pueblo sencillo ya había sancionado hace mucho tiempo. Que aquellos dos hombres, el hijo de campesinos lombardos y el hijo de la gran nación polaca, estaban entre lo mejor que ha dado la tierra y el cielo en las últimas décadas. Que siguen entren nosotros, que están en ese sitio que no es sitio donde la infancia se hace cada vez más infancia. Que se les pueden pedir cosas.

La gente, el pueblo, sabía que Juan XXIII y Juan Pablo II no eran solo dos hombres buenos. Porque un hombre relativamente bueno, al final, se puede encontrar. Si pones empeño lo consigues. Los dos juanes fueron, son, mucho más. Son dos hombres contentos. Eso sí que es difícil de localizar. Eran dos hombres alegres, eran dos cristianos.

Dos cristianos que volvieron a poner el cristianismo en el centro de la historia. Cuando Roncalli llegó a la silla de Pedro era difícil entender lo que estaba pasando. A mediados del siglo pasado no se habían abierto las hostilidades, al menos formalmente. Pero el cristianismo se había convertido ya en una pieza de museo. Todo se hizo más claro en los años siguientes. Se hablaba sin duda de catolicismo, pero a la fe, tras la alianza de postguerra, se le había asignado un papel residual. Lo explicaba bien Del Noce: “¿Qué es lo que se le pide hoy por todas partes a los católicos, si no es la reducción del cristianismo a una moral, capaz de alcanzar una sociedad justa?”. Los valores cristianos contra el cristianismo. Además en la Iglesia había una especie de enfado porque el hombre se hubiese hecho moderno, porque hablara a menudo de su personal deseo de satisfacción y de libertad, porque ese anhelo le hubiera llevado al descalabro de las ideologías totalitarias. Era en parte culpable, claro. Y también víctima. Hacía tiempo que algunos habían descubierto (Balthasar, De Lubac, Daniélou) que toda esa pulsión moderna no era más que una interesante invitación a redescubrir las auténticas raíces de la tradición católica. Pero eran pocos y estaban lejos de Roma.

Hasta que el Papa Juan decidió que había que derrumbar los bastiones, que no hay fronteras, que el lugar de la Iglesia es el de todos. El Papa Juan convocó el Concilio Vaticano II y entre los padres conciliares se sentó el hombre moderno, el que deseaba la liberación, el que había sufrido los dos grandes totalitarismos, el que no estaba dispuesto a renunciar a la belleza porque sabía que la verdad sin estética es como el pan duro, el que sabía de amor carnal, al que se le había quedado viejísimo todo tipo de confesionalismo. Y mira por dónde el hombre moderno acabó años después en la silla del Papa Juan.

Cuando Karol se convirtió en el segundo Juan, el formalismo de los años 50 y de los años 60 había saltado por los aires. El cristianismo de valores era una caricatura. Ni siquiera merecía el respeto que se le tributa a las reliquias.

¿Cómo se las apañó Juan Pablo II para revertir la sensación, para que el cristianismo volviera a contar? Hay quien habla de sus alianzas políticas, de su capacidad mediática, de su inteligencia estratégica. Tonterías. El cómo es lo que más interesa ahora que ha subido a los altares. El Papa que llegó del otro lado del Telón de Acero dijo e hizo muchas cosas en su largo pontificado. Pero ahora se va haciendo claro que todas ellas en realidad despliegan la frase que pronunció al aparecer en la logia de San Pedro en el 78, tras ser elegido, y que luego desarrollaría en la Redemptor Hominis: ¡no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo! Es Él quien puede respondernos en nuestro anhelo de liberación. No tengáis miedo, modernos, yo soy uno de vosotros, yo he recorrido y recorro vuestros caminos y estoy contento porque he encontrado el verdadero Amor. Pero ni siquiera eso hubiera sido suficiente.

Hacía falta que el segundo Juan, como el primero, fuera un auténtico cristiano, que en su persona contenido y método coincidieran. El segundo Juan abrió las puertas del mundo al cristianismo porque él mismo había abierto su propia persona a Cristo. Porque en él se reconocía a un hombre alegre. Eso le hacía testigo. Para ser testigo no basta con ser bueno, hay que estar contento (que es la prueba de que la verdad ha dejado de ser una teoría).

Ningún plan pastoral, ninguna estrategia, ninguna alianza política hubieran permitido el cambio propiciado por los dos juanes. Siempre nos cuesta entender su “método”, pero en el cristianismo no hay otro.

1.467

1.467