28 de abril, no solo un cambio de Gobierno

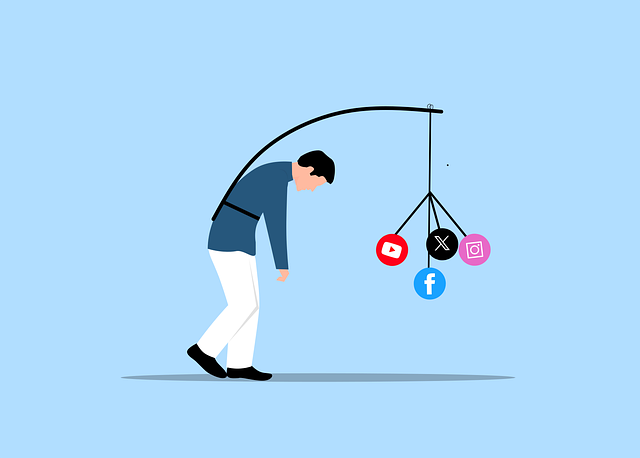

Las elecciones que se van a celebrar en España el próximo 28 de abril pondrán fin al ciclo que se inició con las celebradas en diciembre de 2015. O no. Los comicios de hace poco más de tres años tenían lugar en un país que había hecho un gran esfuerzo para responder a las crisis. Los recortes de Zapatero y las reformas de Rajoy habían dejado una sensación de cansancio y un distanciamiento de muchos electores de los dos partidos, PP y PSOE, que habían liderado la izquierda y la derecha durante décadas. El sufrimiento económico y social, la corrupción y el desencanto hicieron que muchos votantes, sobre todos los más jóvenes, buscaran otras opciones. Saltó por los aires el bipartidismo. Ni las nuevas ni las viejas formaciones estaban preparadas para afrontar una Cámara que necesitaba pactos. Los socialistas no dejaron gobernar al PP de Rajoy porque habían ido muy lejos en las críticas a la gestión de la crisis. Y la nueva izquierda, Podemos, no dejó gobernar al PSOE con los liberales de Ciudadanos. Impensable una gran coalición de socialistas y conservadores (aunque las coincidencias ideológicas son numerosas) en un país en el que el casticismo, la dialéctica del enemigo, domina la vida pública desde el año 2000. Prácticamente toda la clase política ha querido en este período instrumentalizar el desencanto y conducirlo hacia una creciente polarización que coloniza ideológicamente la experiencia social vivida durante la crisis. En lugar de destacar todas las energías positivas desplegadas, los partidos viejos y nuevos han favorecido una lectura de lo sucedido en términos de dialéctica de contrarios.

Hubo que repetir elecciones en 2016. Y esta vez los socialistas sí dejaron gobernar al centro derecha, pero Rajoy no supo entender que el Gobierno es más que gestión y que los casos de corrupción habían minado el crédito de su partido. Tampoco supo comprender y reaccionar ante el proceso secesionista en Cataluña. Y Sánchez, tras el éxito de su moción de censura, en lugar de convocar elecciones, decidió formar Gobierno. Era imposible acabar la legislatura por su escaso respaldo parlamentario y porque necesitaba el apoyo de los independentistas. Pero al líder de los socialistas le interesaba, sobre todo, utilizar la presidencia como herramienta de promoción personal para las siguientes elecciones.

Hace ocho meses era evidente que no existía la vía que solo Pedro Sánchez creía haber encontrado para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes y no incumplir las mínimas reglas constitucionales. Desde el principio se sabía que el secesionismo no iba a renunciar a sus peticiones de máximos mientras no tuviera lugar el juicio y no hubiera sentencia sobre los doce líderes acusados por el intento de secesión. Si en algún momento hay solución política (que se debe explorar) a las pretensiones de independencia de la mitad de los catalanes, será después de que la sentencia sea firme.

La falta de apoyos de Sánchez ha convertido estos ocho meses en un ejercicio de propaganda política con pocas iniciativas legales y mucha gesticulación. Hubiera sido interesante que el Gobierno de Sánchez hubiera llevado a cabo una política clásica en lo económico con el apoyo de los populistas. Hubiéramos visto si socialistas de siempre eran capaces de atraer al consenso socialdemócrata a la nueva izquierda. Pero Sánchez no sumaba diputados para hacer nada. Su proyecto de presupuestos era técnicamente un desastre por falta de ingresos. Lo único que ha dejado como herencia es una subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios (planeadas por Rajoy) y un incremento del Salario Mínimo que puede destruir empleo. El testamento incluye un desequilibrio fiscal de 13.200 millones de euros.

El problema fundamental no es que Sánchez hubiera apostado por las políticas expansivas del gasto (como ya había hecho Rajoy) en un momento de desaceleración. El reto de recuperar los niveles de igualdad anteriores a la crisis persiste. El mayor daño es difundir el mensaje de que basta subir impuestos y gastar más para volver a una situación similar a la que había antes de la crisis. Los desafíos son más complejos en un país en el que la mayoría de las PYMES no tienen suficiente tamaño para competir, donde la inversión en I+D+I es escasa, los resultados educativos siguen siendo decepcionantes (no hay una formación profesional suficientemente desarrollada) y en el que el modelo productivo no puede seguir basándose en la devaluación salarial. En un mundo globalizado es una irresponsabilidad no hacer un discurso económico que llame a la responsabilidad social y personal.

Junto a la “restauración del Estado del Bienestar perdido”, otro de los ejes del Gobierno-propaganda de Sánchez ha sido la polarización. Ha habido una intensa actividad en todo aquello que se estimaba que podía recuperar el voto emigrado a la izquierda populista o refugiado en la abstención. De ahí que la exhumación, no conseguida, de los restos de Franco haya sido uno de los puntos centrales de la agenda de los últimos meses. O que se haya intentado una contrarreforma educativa que pretendía recuperar las señas de identidad más ideologizadas. El reconocimiento de la eutanasia cuanto todavía en el Congreso se tramitaba una ley de cuidados paliativos es otro claro ejemplo. Al Gobierno no le importaba que no hubiera tiempo para materializar esos proyectos.

El ciclo iniciado en 2015 puede acabarse el 28 de abril si, como pronostican las encuestas, PP, Ciudadanos y Vox suman una amplia mayoría. O no. Porque PP y Ciudadanos han dado muestras más que evidentes de estar contaminados por una polarización que los ha llevado a prometer una nueva intervención del Gobierno de Cataluña (que no es posible), a hablar también de la República y de la Guerra Civil para criminalizar a sus adversarios, o a comparar al independentismo con ETA. La enfermedad de la polarización no se erradica solo con un cambio de Gobierno, sin duda conveniente.

84

84