2017 razones para el sí

No se ha cumplido casi ningún pronóstico. 2016 ha sido un año duro y difícil. Pero, sobre todo, inesperado. Hace doce meses el Financial Times hacía las típicas previsiones para estas fechas. Y aseguraba que los británicos votarían a favor de quedarse en la Unión Europea, Bélgica ganaría la Eurocopa y la demócrata Clinton le ganaría las elecciones al republicano Ted Cruz. No había apuestas sobre el resultado del referéndum por la paz en Colombia.

Era difícil imaginar que España, tras las elecciones de diciembre de 2015, fuera a estar casi un año sin Gobierno. Y que las terceras elecciones se hayan evitado in extremis por el miedo a una victoria más amplia del centro-derecha y no por convicción. Había algo que sí sabíamos: hace un año teníamos todavía el dolor entre los huesos por los 130 muertos del atentado de París. Y éramos conscientes de que habría más ataques en suelo europeo, más terrorismo. Pero el golpe del mal, como lo llama Merkel, no por anunciado es menos sorprendente en lo que tiene de inasumible.

2016 podría pasar a la historia como el año del no. Los resultados de los dos referéndums en Colombia y en el Reino Unido, así como las elecciones en Estados Unidos han sido consecuencia del triunfo del voto negativo. No a Hillary, no a la desindustrialización, no a la globalización y a los inmigrantes, no a Europa, no al perdón. En España no al diálogo, no a un-pacto-con-el-que-ideológicamente-es-diferente-porque-yo-llevo-razón.

El gran no de 2016 nace del enfado, del fastidio y la frustración. Aturdidos y asustados hemos dicho no al vínculo con los otros, con los diferentes, con los que no entienden quién soy. ¿Por qué dialogar, pactar, gobernar con otro si yo he ganado o si podría sumar más con el resto de minorías?

Después de haber lanzado con furia nuestro grito de negación en las redes sociales o en las urnas, tras el recuento –en España repetido– o al salir a la calle seguíamos interconectados. Los otros seguían ahí: obstinadamente extranjeros, conservadores o progresistas, europeos; tenazmente defensores de la ideología de género o de la tenencia de armas y del aislacionismo comercial. Irreductiblemente diferentes. Los vínculos, ciertos vínculos, no se pueden suprimir. Por eso el año del no, lejos de resolver la situación, ha incrementado la fragmentación. Lo estamos viendo en estos días en los que se hace efectivo el relevo de la presidencia en Estados Unidos.

El Rey Felipe VI en su discurso de Navidad hacía un llamamiento a superar “la intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena”. Bien está la invitación. Pero la necesidad de afirmar el valor del otro puede convertirse también en un wishful thinking, un pensamiento más o menos bonito. Si el otro, a pesar de no estar en la verdad, gobierna; si el otro no me deja libertad, si yo lo percibo como una amenaza para mi mundo, ¿por qué va a ser un bien? Las energías éticas para mantener en pie las ilustradas virtudes de la tolerancia y la concordia se han ido disolviendo. Entre otras cosas porque esas virtudes, como ha señalado el antropólogo Mikel Azurmendi, escondían una indiferencia fría hacia los demás. Nos hemos aislado tras los altos muros de nuestros derechos subjetivos mientras, en silencio, aumentaba la inseguridad sobre nuestra identidad. Y así inseguros, hemos perdido el gusto, el enriquecimiento y la ampliación de horizontes que acompaña a cualquier amistad con el distinto –por definición una amistad cívica–. El aburrimiento domina en nuestros jardines cerrados.

¿De dónde sacar nuevas fuerzas para afirmar al otro? La pregunta es urgente. Durante 2017 tenemos elecciones en Alemania, Francia y Holanda. Y a medio y largo plazo una severa crisis demográfica. La xenofobia es una plaga.

En estas circunstancias solo experiencias sencillas y elementales de lo mucho que me aportan los otros, incluso cuando me niegan, están a la altura del reto. Ya se han hecho demasiados discursos. Ahora hacen falta ocasiones en las que comprobar cómo el otro me enseña cosas de mí que no sabía, cómo me obliga a recuperar razones que daba por conquistadas, razones que no lo son, tristes trastos arrumbados. Estos días nos hemos sorprendido todos con el nacimiento de un bebé a bordo de la Fragata Navarra. El barco hacía sus labores de rescate y vigilancia frente a las costas de Libia. La sencilla historia de una niña y de su madre migrante, y el modo como nos ha abierto los ojos, es un ejemplo –aparentemente banal– de algo que hemos reconocido como bonito y justo La gran historia se hace así, con historias personales.

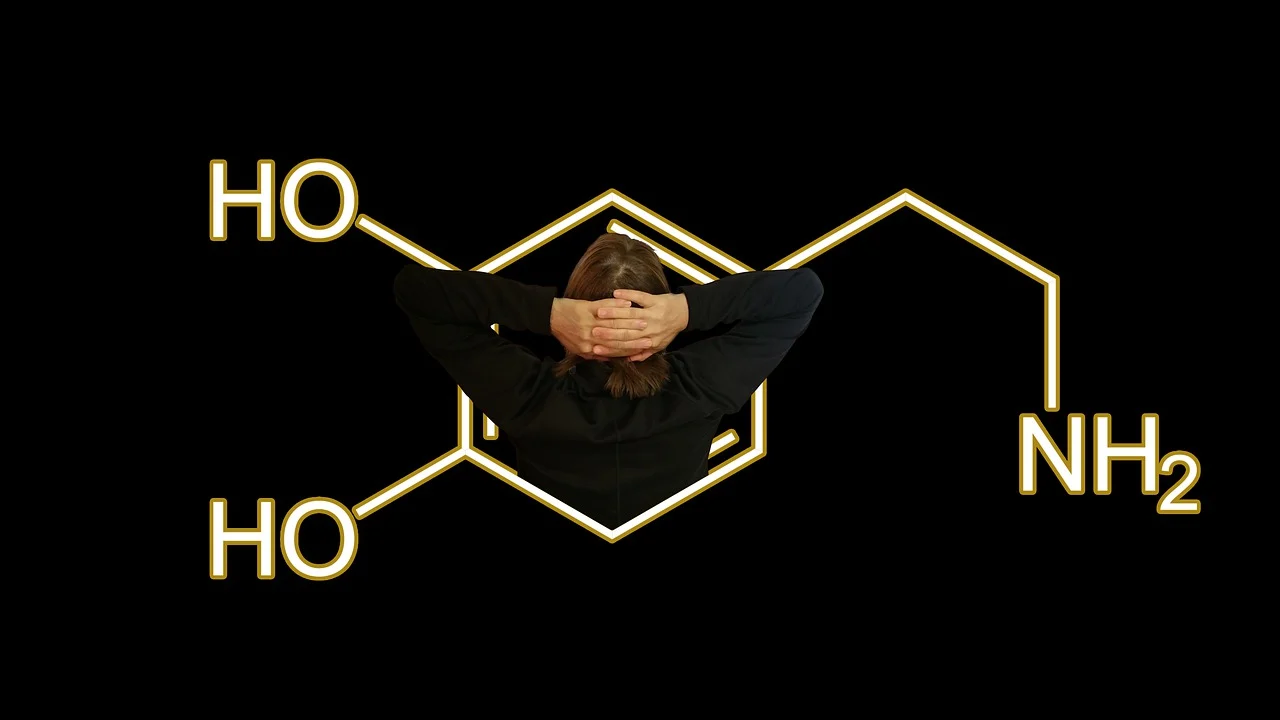

El terrorismo es la pretensión de imponer un no definitivo. Orlando, Bruselas, Niza, Bagdad, Ankara, Jalalabad han sido marcadas en 2016 por un blasfemo no a la vida. Tras el atentado de Berlín, Ignacio Torreblanca, el director de opinión de El País, escribía: “estamos armados y hacemos bien en estarlo, pues hay que combatir el terrorismo, dentro y fuera de Europa, con todos los medios, policiales, judiciales o militares. Pero nuestra seguridad no proviene de estar armados (…) Mientras los populistas y xenófobos se alimentan del miedo y los espasmos terroristas para catapultarse hacia el poder con cada atentado, los demás nos armamos de razones para seguir adelante”. ¿Cuáles son esas razones, cuál es la experiencia en que se fundan? A veces parecen escritas en el agua. En 2017 no podemos darlas por adquiridas o sabidas.

2.763

2.763